ここでは、滋賀県の国宝を紹介します。

※いずれの国宝も必ずしも公開されているわけではありません。

※国宝の中には掲載された住所とは異なり、博物館などへ貸出や寄託をしているものも多くあります。

滋賀県の国宝マップ

地図上のピンをタップ→表示される写真をタップの順で様々な写真をご覧いただけます。

↓こちらをタップでピンの一覧表示と衛星写真切替えができます。

滋賀県の国宝

金剛輪寺

- 金剛輪寺は、滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺にある天台宗の寺院で、松峯山とも呼ばれる。

- 聖観音菩薩が本尊で、行基によって創建されたとされる。

- 円仁によって再興されたとも言われ、西山流の本拠地としても知られる。

- 本堂は近江守護佐々木頼綱によって建立され、南北朝時代に再興されたものと考えられる。

- 百済寺が全焼した際には被害を受けたが、本堂や三重塔は焼失を免れた。

| Wikipedia | 愛知郡愛荘町松尾寺874 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築金剛輪寺本堂 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

苗村神社

- 苗村神社は、滋賀県竜王町にある神社で、延喜式神名帳に列座された格式高い式内社であり、旧社格は県社である。

- 祖霊信仰により始まった神社とされる。

- 東苗村古墳群の地に地名の那牟羅と同音の長寸(長は最高位、寸は村の古字)と呼ばれる社、現在の東本殿が建立された。

- 苗村の称号を後一条天皇から賜り、天文5年には「正一位苗村大明神」の勅額を下賜された。

- また、織田信長が馬鞍一具、太刀七振りを寄進している。

| Wikipedia | 蒲生郡竜王町綾戸467 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築苗村神社西本殿 |

神社

| google | 写真 | Twitter |

|

西明寺

- 西明寺は、滋賀県犬上郡甲良町池寺にある天台宗の寺院で、本尊は薬師如来である。

- 開山は三修上人であり、「湖東三山」の1つに数えられる。

- 境内は紅葉の名所として知られている。

- 伝承によれば、三修上人がこの地に寺を建立したとされる。

- 比叡山延暦寺の根本中堂に祀られている本尊の薬師如来と向き合うように、当寺の本尊の薬師如来が祀られている。

- 元亀2年(1571年)には焼失したが、江戸時代に入り、天海によって再興された。

| Wikipedia | 犬上郡甲良町大字池寺26 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築西明寺本堂 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

| 国宝建築西明寺三重塔 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

善水寺

- 善水寺は滋賀県湖南市岩根にある天台宗の寺院で、本尊は薬師如来です。

- 平安時代に最澄が入山し、天台寺院に改めた後、広大な境内と26の塔頭を持つようになりました。

- 桓武天皇が病気になった際には善水寺の霊水が回復に効いたとされ、寺号を賜ったとされます。

| Wikipedia | 湖南市岩根3518 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築善水寺本堂 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

常楽寺

- 常楽寺は滋賀県湖南市西寺にある天台宗系単立の寺院で、山号は阿星山。

- 本尊は千手観音であり、湖南三山の1つに数えられている。

- 創建時期や事情については史料が乏しく、寺伝によれば和銅年間に創建されたとされる。

- 延暦年間に天台宗に改められ、阿星山五千坊と呼ばれるほどの天台仏教園を形成した。

- 火災により伽藍が全焼したが、観慶らによって再興された。

- 織田信長に反抗した野洲郡金森の一向一揆勢が当寺に本陣を置いたこともある。

- 仁王門は豊臣秀吉によって伏見城へ移築され、次いで徳川家康によって園城寺へ再び移築されている。

| Wikipedia | 湖南市西寺6-5-1 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築常楽寺本堂 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

| 国宝建築常楽寺三重塔 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

長寿寺

- 湖南三山の1つであり、阿星山に位置している。

- 本尊は地蔵菩薩であり、1月には鬼ばしりの祭事が行われる。

- 寺伝によれば、奈良時代の天平年間に建立されたとされる。

- 平安時代には本堂が焼失したが、すぐに復興され、鎌倉時代には源頼朝、室町時代には足利将軍家が改修した。

- かつて三重塔があったが、現在は移築され、楼門は現存しない。

| Wikipedia | 湖南市東寺5-1-11 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築長寿寺本堂 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

常明寺

- 瑞宝山常明寺は、奈良時代中期に創建された臨済宗の禅寺で、京都の鈍翁了愚禅師によって再興された。

- 臨済宗東福寺派の寺院で、阿弥陀如来を本尊としている。

- 白仙が土山宿で客死し、この寺に葬られた。

- この寺でお茶の移植が行われ、土山茶の始まりと伝えられている。

| Wikipediaなし | 甲賀市土山町南土山531 ( 地図 ) |

|

| 大般若経(和銅五年長屋王願経) |

仏教経典

| google | 写真 | Twitter |

|

太平寺

- 太平寺は、高岳禅師によって開かれた寺院で、国宝の大般若経が有名

- 長屋王が書き写したこの大般若経は、現存する最古のもので、奈良時代のものである。

- 太平寺には長屋王願経と呼ばれる大般若経が伝わり、その中には和銅経と神亀経の600巻ずつがある。

- これらの経典は、奈良の薬師寺から土山の3ヶ寺に伝わったとされている。

| Wikipediaなし | 滋賀県甲賀市土山町鮎河1593 ( 地図 ) |

|

| 大般若経(和銅五年長屋王願経) |

仏教経典

| google | 写真 | Twitter |

|

佐川美術館

- 佐川美術館は滋賀県守山市にあり、1998年に佐川急便創立40周年を記念して開館した。

- 日本画家・平山郁夫と彫刻家・佐藤忠良の作品が収蔵されており、国宝の梵鐘も展示されている。

- 樂吉左衛門館も敷地内に併設されている。

| Wikipedia | 公式 | 守山市水保町北川2891 ( 地図 ) |

|

| 梵鐘 延暦寺西宝幢院鐘、天安二年八月九日鋳在銘 |

梵鐘

| google | 写真 | Twitter |

|

日吉大社

- 日吉大社は、滋賀県大津市坂本にある神社であり、全国に約3,800社ある日吉・日枝・山王神社の総本社である。

- 西本宮と東本宮を中心とする境内は国の史跡に指定されている。

- 社名の「日吉」は、かつては「ひえ」と読んでいたが、第二次世界大戦後は「ひよし」を正式の読みとしている。

- 日吉社は、崇神天皇7年に日枝の山の山頂から現在の地に移されたという。

- 比叡山寺を建立した最澄は、比叡山の地主神を祀る日吉社を守護神として崇敬した。

| Wikipedia | 公式 | 大津市坂本5-1-1 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築日吉大社西本宮本殿 |

神社

| google | 写真 | Twitter |

|

| 国宝建築日吉大社東本宮本殿 |

神社

| google | 写真 | Twitter |

|

近江神宮

- 近江神宮は、滋賀県大津市神宮町にある神社で、皇紀2600年を記念して1940年に創祀された。

- 元々は官幣大社であり、現在は神社本庁の別表神社で勅祭社でもある。

- 例祭は4月20日に行われ、その他の祭典には、漏刻祭、燃水祭、御鎮座記念祭、かるた祭がある。

- 競技かるたの名人位・クイーン位決定戦が毎年1月に行われ、『ちはやふる』の舞台ともなっている。

| Wikipedia | 大津市神宮町1-1 ( 地図 ) |

|

| 崇福寺塔心礎納置品 |

考古資料の飛鳥、奈良時代

| google | 写真 | Twitter |

|

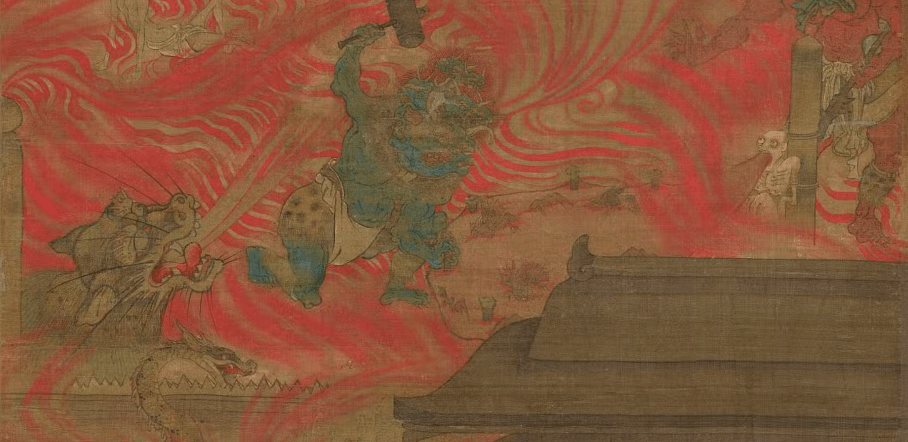

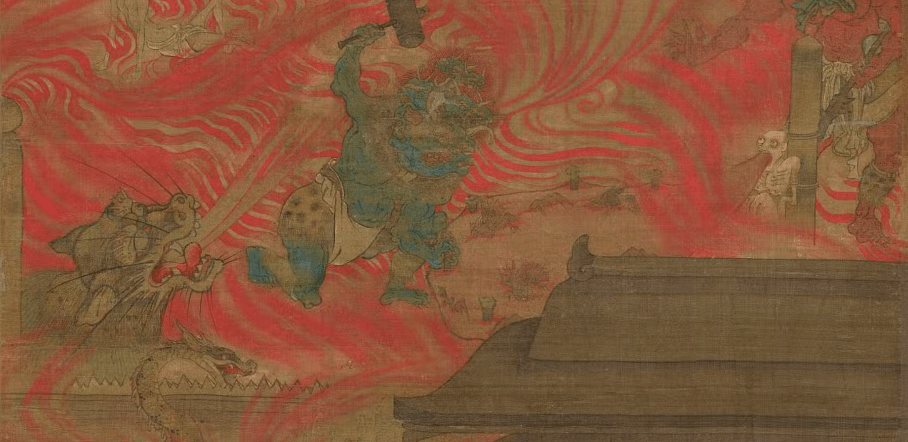

聖衆来迎寺

- 聖衆来迎寺は、滋賀県大津市比叡辻に位置する天台宗の寺院で、本尊は阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来の三仏。

- 比叡山の東麓、琵琶湖岸に位置し、日本天台宗は法華経を根本経典としているが、聖衆来迎寺は浄土信仰の色彩が濃い寺院である。

- 最澄によって延暦9年(790年)に建てられた地蔵教院から始まり、室町時代以降には真玄という僧によって中興された。

- 聖衆来迎寺には日本における浄土信仰普及の基盤を築いた源信の『往生要集』に基づく図像である国宝「六道絵」が伝わっている。

| Wikipedia | 大津市比叡辻2-4-17 ( 地図 ) |

|

| 六道絵 |

その他の仏画

| google | 写真 | Twitter |

|

向源寺

- 向源寺は、滋賀県長浜市高月町渡岸寺にある真宗大谷派の寺院で、国宝の十一面観音像を有す。

- 天平8年に泰澄によって建てられた光眼寺に十一面観世音を彫り、延暦9年には最澄によって七堂伽藍が建てらた。

- 1570年に浅井・織田の戦火によって堂宇は焼失。

- 住職の巧円は、観音を土中に埋蔵して難を逃れ、浄土真宗に改宗し、向源寺を建立した。

| Wikipedia | 長浜市高月町渡岸寺88 ( 地図 ) |

|

| 木造十一面観音立像 |

仏像

| google | 写真 | Twitter |

|

神照寺

- 神照稲荷は、神照寺第十一代住職である天阿上人が開いた寺で、彼は近江町出身であり、京都醍醐寺で得度し修行した。

- 伝法灌頂を受け、狐つきの秘法を修し、伊勢や江戸に兼務寺を持った。

- その後、第59代宇多天皇様の勅命により、益信僧正が初代の住職となり、七堂伽藍の具わった古刹を建立した。

- 境内には多くの寺宝があり、1500株、2万本もの萩の花が群生している。

| Wikipedia | 長浜市新庄寺町323 ( 地図 ) |

|

| 金銀鍍透彫華籠 |

仏具

| google | 写真 | Twitter |

|

宝厳寺

- 宝厳寺は、竹生島にある真言宗豊山派の寺院で、観音霊場であるとともに、弁才天信仰の聖地でもある。

- 竹生島は、国の史跡・名勝に指定されている小島で、宝厳寺と都久夫須麻神社があり、信仰の島として知られる。

- 宝厳寺は奈良時代、僧・行基が開創したとされ、平安時代前期から天台寺院となった。

| Wikipedia | 公式 | 長浜市早崎町1664-1 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築宝厳寺唐門 |

寺院

| google | 写真 | Twitter |

|

| 法華経序品(竹生島経) |

仏教経典

| google | 写真 | Twitter |

|

都久夫須麻神社

- 都久夫須麻神社は、日本の近畿地方北東部の竹生島にある神社で、竹生島神社とも呼ばれてる。

- 竹生島は琵琶湖に浮かぶ島で、滋賀県長浜市早崎町に位置する。

- この神社は、日本三大弁才天の一つであり、日本五大弁才天の一つにも数えられる。

- 都久夫須麻神社の神体は竹生島そのもので、神仏習合時代には、宝厳寺と習合して竹生島弁才天社/竹生島弁財天社、竹生島権現、竹生島明神などと呼ばれていた。

| Wikipedia | 長浜市早崎町1665 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築都久夫須麻神社本殿 |

神社

| google | 写真 | Twitter |

|

須賀神社

- 須賀神社は、滋賀県長浜市西浅井町にある神社で、天平宝字3年に創始されたと伝えられ、淳仁天皇を合祀している。

- 明治43年に小林神社と赤崎神社を合わせ、社名を須賀神社と改称した。

- 現在でも手水舎より先は裸足で参拝するしきたりがある。

- 例祭は4月3日に行われ、淳仁天皇祭は50年ごとに奉仕されており、文久3年には1000年祭、昭和38年には1200年祭、平成25年には1250年祭が行われた。

| Wikipedia | 長浜市西浅井町菅浦439 ( 地図 ) |

|

| 菅浦文書・菅浦与大浦下庄堺絵図 |

歴史資料

| google | 写真 | Twitter |

※滋賀大学経済学部附属史料館に寄託

|

彦根城

- 彦根城は滋賀県彦根市にある城で、彦根藩の政庁が置かれた。

- 天守、附櫓、多聞櫓は国宝であり、城跡は特別史跡かつ琵琶湖国定公園第1種特別地域に指定されている。

- 城の北側には玄宮園と楽々園があり、国の名勝に指定されている。

| Wikipedia | 公式 | 彦根市金亀町1-1 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築彦根城天守 |

城

| google | 写真 | Twitter |

|

| 国宝建築彦根城附櫓及び多聞櫓 |

城

| google | 写真 | Twitter |

|

彦根城博物館

- 彦根市立の歴史博物館である「彦根城博物館」は、1987年に開館した。

- 収蔵品は開館時点で約2万点であり、井伊美術館の所蔵品も継承している。

- 当館の敷地は江戸時代の彦根藩の政庁であった彦根城の表御殿跡であり、全面的な発掘調査が行われた。

- 収蔵品は甲冑、刀剣武具、絵画、能装束、茶道具、日本の楽器などが主なものである。

| Wikipedia | 公式 | 彦根市金亀町1-1 ( 地図 ) |

|

| 彦根屏風 |

近世絵画

| google | 写真 | Twitter |

|

御上神社

- 御上神社は、滋賀県野洲市三上にある神社で、三上山を神体山として祀る神社である。

- 孝霊天皇の時代に天之御影命が三上山の山頂に降臨し、それを御上祝が三上山を神体として祀ったのに始まるとされる。

- 御上神社は、古代から中世にかけて三上山山麓にあった東光寺と関係があるとされ、平安時代中期の『延喜式神名帳』には名神大社として記載されている。

| Wikipedia | 野洲市三上838 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築御上神社本殿 |

神社

| google | 写真 | Twitter |

|

大笹原神社

- 大笹原神社は滋賀県野洲市にある神社で、須佐之男命、櫛稲田姫命など五神を祀っている。

- 本殿は国宝に指定されており、外陣の正面三間と側面一間は花狭間格子戸となっている。

- 寄倍の池と呼ばれる底なし沼があり、その昔水不足から御輿を二基沈めて祈願したところ、日照りが続いても枯れたことがないと言われる。

- 境内には、鏡餅の元祖を祀った「鏡の宮」もある。

| Wikipedia | 野洲市大篠原2375 ( 地図 ) |

|

| 国宝建築大笹原神社本殿 |

神社

| google | 写真 | Twitter |

|