八代古今後撰拾遺後拾遺金葉詞花千載新古今百人一首六歌仙三十六歌仙枕詞動詞光る君へ

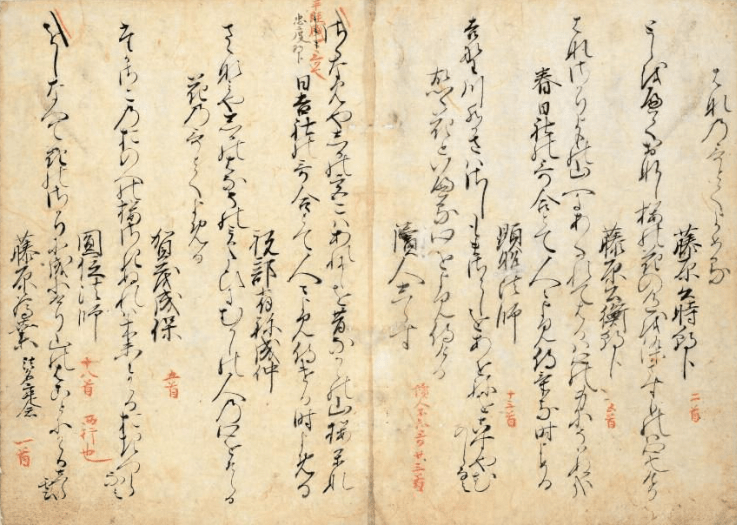

千載和歌集のデータベース

千載和歌集とは

- 七番目の勅撰和歌集であり、後白河院によって撰集が院宣され、撰者は藤原俊成。

- 1188年に完成。

千載和歌集の構成

| 春上 | 春下 | 夏 | 秋上 | 秋下 | 冬 | 離別 | 羈旅 | 哀傷 | 賀 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 数 | 76 | 59 | 90 | 76 | 85 | 89 | 22 | 47 | 61 | 35 |

| % | 5.8 | 4.5 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 1.7 | 3.6 | 4.7 | 2.7 |

| 恋一 | 恋二 | 恋三 | 恋四 | 恋五 | 雑上 | 雑中 | 雑下 | 釈教 | 神祇 | |

| 数 | 63 | 76 | 60 | 64 | 55 | 93 | 108 | 42 | 54 | 33 |

| % | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 7.2 | 8.3 | 3.2 | 4.1 | 2.5 |

- 巻二十から成り、全1288首、及び、異本歌の2首。

千載和歌集 言の葉データベース

「かな」は原文と同様に濁点を付けておりませんので、例えば「郭公(ほととぎす)」を検索したいときは、「ほとときす」と入力してください。

| 歌番号 | 歌 | よみ人 | 巻 | 種 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | はるのくるあしたのはらをみわたせは霞もけふそたちはしめける はるのくる あしたのはらを みわたせは かすみもけふそ たちはしめける | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 2 | みむろ山たににや春のたちぬらむ雪のした水いはたたくなり みむろやま たににやはるの たちぬらむ ゆきのしたみつ いはたたくなり | 中納言国信 | 一 | 春上 |

| 3 | 雪ふかきいはのかけ道あとたゆるよし野の里も春はきにけり ゆきふかき いはのかけみち あとたゆる よしののさとも はるはきにけり | 待賢門院堀河 | 一 | 春上 |

| 4 | みちたゆといとひしものを山さとにきゆるはをしきこその雪かな みちたゆと いとひしものを やまさとに きゆるはをしき こそのゆきかな | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |

| 5 | 春たては雪のした水うちとけて谷のうくひすいまそ鳴くなる はるたては ゆきのしたみつ うちとけて たにのうくひす いまそなくなる | 藤原顕綱朝臣 | 一 | 春上 |

| 6 | 山さとのかきねに春やしるからんかすまぬさきに鴬のなく やまさとの かきねにはるや しるからむ かすまぬさきに うくひすのなく | 大納言隆国 | 一 | 春上 |

| 7 | 煙かとむろのやしまをみしほとにやかても空のかすみぬるかな けふりかと むろのやしまを みしほとに やかてもそらの かすみぬるかな | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 8 | かすみしく春のしほちをみわたせはみとりをわくるおきつしら浪 かすみしく はるのしほちを みわたせは みとりをわくる おきつしらなみ | 摂政前右大臣 | 一 | 春上 |

| 9 | わきも子か袖ふるやまも春きてそ霞のころもたちわたりける わきもこか そてふるやまも はるきてそ かすみのころも たちわたりける | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |

| 10 | 春くれはすきのしるしもみえぬかな霞そたてるみわの山もと はるくれは すきのしるしも みえぬかな かすみそたてる みわのやまもと | 刑部卿頼輔 | 一 | 春上 |

| 11 | みわたせはそことしるしの杉もなし霞のうちやみわの山もと みわたせは そことしるしの すきもなし かすみのうちや みわのやまもと | 左兵衛督隆房 | 一 | 春上 |

| 12 | ときはなる松もや春をしりぬらんはつねをいはふ人にひかれて ときはなる まつもやはるを しりぬらむ はつねをいはふ ひとにひかれて | 待賢門院堀河 | 一 | 春上 |

| 13 | うらやまし雪のした草かきわけてたれをとふひのわかななるらん うらやまし ゆきのしたくさ かきわけて たれをとふひの わかななるらむ | 治部卿通俊 | 一 | 春上 |

| 14 | かすか野の雪をわかなにつみそへてけふさへ袖のしほれぬるかな かすかのの ゆきをわかなに つみそへて けふさへそての しをれぬるかな | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 15 | さきそむる梅のたちえにふる雪のかさなるかすをとへとこそおもへ さきそむる うめのたちえに ふるゆきの かさなるかすを とへとこそおもへ | 権中納言俊忠 | 一 | 春上 |

| 16 | むめかえに心もゆきてかさなるをしらてや人のとへといふらん うめかえに こころもゆきて かさなるを しらてやひとの とへといふらむ | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 17 | むめかえにふりつむ雪は鴬のはかせにちるも花かとそみる うめかえに ふりつむゆきは うくひすの はかせにちるも はなかとそみる | 左京大夫顕輔 | 一 | 春上 |

| 18 | かをる香のたえせぬ春はむめの花ふきくる風やのとけかるらん かをるかの たえせぬはるは うめのはな ふきくるかせや のとけかるらむ | 久我前太政大臣 | 一 | 春上 |

| 19 | いまよりはむめさくやとは心せんまたぬにきます人も有りけり いまよりは うめさくやとは こころせむ またぬにきます ひともありけり | 大納言師頼 | 一 | 春上 |

| 20 | にほひもてわかはそわかむ梅のはなそれともみえぬ春のよの月 にほひもて わかはそわかむ うめのはな それともみえぬ はるのよのつき | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |

| 21 | むめの花をりてかさしにさしつれは衣におつる雪かとそみる うめのはな をりてかさしに さしつれは ころもにおつる ゆきかとそみる | 大炊御門右大臣 | 一 | 春上 |

| 22 | むめかかにおとろかれつつ春のよのやみこそ人はあくからしけれ うめかかに おとろかれつつ はるのよの やみこそひとは あくからしけれ | 和泉式部 | 一 | 春上 |

| 23 | さ夜ふけて風やふくらん花のかのにほふここちのそらにするかな さよふけて かせやふくらむ はなのかの にほふここちの そらにするかな | 藤原道信朝臣 | 一 | 春上 |

| 24 | はるの夜はのきはのむめをもる月のひかりもかをる心ちこそすれ はるのよは のきはのうめを もるつきの ひかりもかをる ここちこそすれ | 皇太后宮大夫俊成 | 一 | 春上 |

| 25 | 春のよはふきまふ風のうつり香を木ことにむめとおもひけるかな はるのよは ふきまふかせの うつりかを きことにうめと おもひけるかな | 崇徳院御製 | 一 | 春上 |

| 26 | むめかかはおのかかきねをあくかれてまやのあたりにひまもとむなり うめかかは おのかかきねを あくかれて まやのあたりに ひまもとむなり | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 27 | むめかかにこゑうつりせは鴬のなく一えたはをらましものを うめかかに こゑうつりせは うくひすの なくひとえたは をらましものを | 右大臣 | 一 | 春上 |

| 28 | 梅かえの花にこつたふうくひすのこゑさへにほふ春の曙 うめかえの はなにこつたふ うくひすの こゑさへにほふ はるのあけほの | 仁和寺法親王(守覚) | 一 | 春上 |

| 29 | 風わたるのきはのむめに鴬のなきてこつたふ春のあけほの かせわたる のきはのうめに うくひすの なきてこつたふ はるのあけほの | 権大納言実家 | 一 | 春上 |

| 30 | むかしよりちららむやとのむめの花わくる心は色にみゆらん むかしより ちらさぬやとの うめのはな わくるこころは いろにみゆらむ | 大納言定房 | 一 | 春上 |

| 31 | よも山にこのめ春さめふりぬれはかそいろはとや花のたのまん よもやまに このめはるさめ ふりぬれは かそいろはとや はなのたのまむ | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |

| 32 | はるさめのふりそめしよりかたをかのすそ野の原そあさみとりなる はるさめの ふりそめしより かたをかの すそののはらそ あさみとりなる | 藤原基俊 | 一 | 春上 |

| 33 | つれつれとふれは涙の南なるを春の物とや人はみるらん つれつれと ふれはなみたの あめなるを はるのものとや ひとはみるらむ | 和泉式部 | 一 | 春上 |

| 34 | み山木のかけののしたの下わらひもえいつれともしる人もなし みやまきの かけののしたの したわらひ もえいつれとも しるひともなし | 藤原基俊 | 一 | 春上 |

| 35 | みこもりにあしのわかはやもえぬらん玉江のぬまをあさる春こま みこもりに あしのわかはや もえぬらむ たまえのぬまを あさるはるこま | 藤原清輔朝臣 | 一 | 春上 |

| 36 | 春くれはたのむのかりもいまはとてかへる雲ちにおもひたつなり はるくれは たのむのかりも いまはとて かへるくもちに おもひたつなり | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 37 | なかむれはかすめるそらのうき雲とひとつになりぬかへるかりかね なかむれは かすめるそらの うきくもと ひとつになりぬ かへるかりかね | 左近中将良経 | 一 | 春上 |

| 38 | あまつそらひとつにみゆるこしの海の浪をわけてもかへる雁かね あまつそら ひとつにみゆる こしのうみの なみをわけても かへるかりかね | 前右京権大夫頼政 | 一 | 春上 |

| 39 | かへるかりいく雲ゐともしらねとも心はかりをたくへてそやる かへるかり いくくもゐとも しらねとも こころはかりを たくへてそやる | 祝部宿禰成仲 | 一 | 春上 |

| 40 | 春はなほはなのにほひもさもあらはあれたた身にしむは曙のそら はるはなほ はなのにほひも さもあらはあれ たたみにしむは あけほののそら | 藤原季通朝臣 | 一 | 春上 |

| 41 | あさゆふに花まつころはおもひねの夢のうちにそさきはしめける あさゆふに はなまつころは おもひねの ゆめのうちにそ さきはしめける | 崇徳院御製 | 一 | 春上 |

| 42 | いつかたに花さきぬらんとおもふよりよもの山辺にちる心かな いつかたに はなさきぬらむと おもふより よものやまへに ちるこころかな | 待賢門院堀川 | 一 | 春上 |

| 43 | 山さくらたつぬときくにさそはれぬ老のこころのあくかるるかな やまさくら たつぬときくに さそはれぬ おいのこころの あくかるるかな | 京極前太政大臣 | 一 | 春上 |

| 44 | かけきよき花のかかみとみゆるかなのとかにすめるしら川の水 かけきよき はなのかかみと みゆるかな のとかにすめる しらかはのみつ | 花園左おほいまうちきみ | 一 | 春上 |

| 45 | よろつ代の花のためしやけふならんむかしもかかる春しなけれは よろつよの はなのためしや けふならむ むかしもかかる はるしなけれは | 徳大寺左大臣(于時左兵衛督) | 一 | 春上 |

| 46 | たつねつる花のあたりになりにけりにほふにしるし春の山かせ たつねつる はなのあたりに なりにけり にほふにしるし はるのやまかせ | 崇徳院御製 | 一 | 春上 |

| 47 | かへるさをいそかぬほとの道ならはのとかにみねの花はみてまし かへるさを いそかぬほとの みちならは のとかにみねの はなはみてまし | 法性寺入道前太政大臣 | 一 | 春上 |

| 48 | 山さくらにほふあたりの春かすみ風をはよそにたちへたてなん やまさくら にほふあたりの はるかすみ かせをはよそに たちへたてなむ | 中納言女王 | 一 | 春上 |

| 49 | 花ゆゑにかからぬ山そなかりける心ははるのかすみならねと はなゆゑに かからぬやまそ なかりける こころははるの かすみならねと | 藤原顕綱朝臣 | 一 | 春上 |

| 50 | さくら花おほくの春にあひぬれと昨日けふをやためしにはせん さくらはな おほくのはるに あひぬれと きのふけふをや ためしにはせむ | 京極前太政大臣 | 一 | 春上 |

| 51 | はなさかりはるの山へをみわたせはそらさヘにほふ心ちこそすれ はなさかり はるのやまへを みわたせは そらさへにほふ ここちこそすれ | 後二条関白内大臣 | 一 | 春上 |

| 52 | さきにほふ花のあたりは春なからたえせぬやとのみゆきとそみる さきにほふ はなのあたりは はるなから たえせぬやとの みゆきとそみる | 右衛門督基忠 | 一 | 春上 |

| 53 | たつねきてたをるさくらのあキふに花のたもとのぬれぬ日そなき たつねきて たをるさくらの あさつゆに はなのたもとの ぬれぬひそなき | 中院右のおほいまうちきみ | 一 | 春上 |

| 54 | かりにたにいとふ心やなからましちらぬ花さくこの世なりせは かりにたに いとふこころや なからまし ちらぬはなさく このよなりせは | 右大臣 | 一 | 春上 |

| 55 | みな人の心にそむるさくら花いくしほ年にいろまさるらん みなひとの こころにそむる さくらはな いくしほとしに いろまさるらむ | 前左衛門督公光 | 一 | 春上 |

| 56 | かつらきやたかまの山のさくら花雲井のよそにみてや過きなん かつらきや たかまのやまの さくらはな くもゐのよそに みてやすきなむ | 左京大夫顕輔 | 一 | 春上 |

| 57 | 山さくらかすみこめたるありかをはつらきものから風そしらする やまさくら かすみこめたる ありかをは つらきものから かせそしらする | 前参議教長 | 一 | 春上 |

| 58 | 神かきのみむろの山は春きてそ花のしらゆふかけてみえける かみかきの みむろのやまは はるきてそ はなのしらゆふ かけてみえける | 藤原清輔朝臣 | 一 | 春上 |

| 59 | よもすから花のにほひをおもひやる心やみねにたひねしつらん よもすから はなのにほひを おもひやる こころやみねに たひねしつらむ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 一 | 春上 |

| 60 | さきぬやとしらぬ山ちにたつねいるわれをは花のしをるなりけり さきぬやと しらぬやまちに たつねいる われをははなの しをるなりけり | 摂政前右大臣 | 一 | 春上 |

| 61 | くれはてぬかへさはおくれ山さくらたかためにきてまとふとかしる くれはてぬ かへさはおくれ やまさくら たかためにきて まとふとかしる | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |

| 62 | 花ゆゑにしらぬ山路はなけれともまとふは春の心なりけり はなゆゑに しらぬやまちは なけれとも まとふははるの こころなりけり | 道因法師俗名(敦頼) | 一 | 春上 |

| 63 | としをへておなしさくらの花の色をそめます物は心なりけり としをへて おなしさくらの はなのいろを そめますものは こころなりけり | 藤原公時朝臣 | 一 | 春上 |

| 64 | 花さかりよもの山へにあくかれて春は心のみにそはぬかな はなさかり よものやまへに あくかれて はるはこころの みにそはぬかな | 藤原公衡朝臣 | 一 | 春上 |

| 65 | よし野川みかさはさしもまさらしをあをねをこすや花のしら浪 よしのかは みかさはさしも まさらしを あをねをこすや はなのしらなみ | 顕昭法師 | 一 | 春上 |

| 66 | ささ浪やしかのみやこはあれにしをむかしなからの山さくらかな ささなみや しかのみやこは あれにしを むかしなからの やまさくらかな | 読人知らず | 一 | 春上 |

| 67 | ささ浪や志賀の花そのみるたひにむかしの人の心をそしる ささなみや しかのはなその みるたひに むかしのひとの こころをそしる | 祝部宿禰成仲 | 一 | 春上 |

| 68 | たかさこのをのへの桜さきぬれはこすゑにかくるおきつ白浪 たかさこの をのへのさくら さきぬれは こすゑにかくる おきつしらなみ | 賀茂成保 | 一 | 春上 |

| 69 | おしなへて花のさかりに成りにけり山のはことにかかるしら雲 おしなへて はなのさかりに なりにけり やまのはことに かかるしらくも | 西行法師 | 一 | 春上 |

| 70 | 芳野やまはなのさかりになりぬれはたたぬ時なきみねのしら雲 よしのやま はなのさかりに なりぬれは たたぬときなき みねのしらくも | 藤原為業(法名寂念) | 一 | 春上 |

| 71 | 春をへてにほひをそふる山さくら花はおいこそさかりなりけれ はるをへて にほひをそふる やまさくら はなはおいこそ さかりなりけれ | 源仲正 | 一 | 春上 |

| 72 | しら雲とみねのさくらはみゆれとも月のひかりはへたてさりけり しらくもと みねのさくらは みゆれとも つきのひかりは へたてさりけり | 待賢門院堀河 | 一 | 春上 |

| 73 | 花の色にひかりさしそふはるの夜そこのまの月はみるへかりける はなのいろに ひかりさしそふ はるのよそ このまのつきは みるへかりける | 上西門院兵衛 | 一 | 春上 |

| 74 | をはつせの花のさかりをみわたせは霞にまかふみねのしら雲 をはつせの はなのさかりを みわたせは かすみにまかふ みねのしらくも | 太宰大弐重家 | 一 | 春上 |

| 75 | ささ浪やなからの山のみねつつきみせはや人に花のさかりを ささなみや なからのやまの みねつつき みせはやひとに はなのさかりを | 藤原範綱 | 一 | 春上 |

| 76 | 御よしのの花のさかりをけふみれはこしのしらねに春かせそふく みよしのの はなのさかりを けふみれは こしのしらねに はるかせそふく | 皇太后宮大夫俊成(法名釈河) | 一 | 春上 |

| 77 | さきしよりちるまてみれは木のもとに花も日かすもつもりぬるかな さきしより ちるまてみれは このもとに はなもひかすも つもりぬるかな | 白河院御製 | 二 | 春下 |

| 78 | いけ水にみきはのさくらちりしきて浪の花こそさかりなりけれ いけみつに みきはのさくら ちりしきて なみのはなこそ さかりなりけれ | 院御製 | 二 | 春下 |

| 79 | しら雲とみねにはみえてさくら花ちれはふもとの雪にそ有りける しらくもと みねにはみえて さくらはな ちれはふもとの ゆきにそありける | 大宮前のおほきおほいまうちきみ | 二 | 春下 |

| 80 | よし野やま花はなかはにちりにけりたえたえのこるみねのしら雲 よしのやま はなはなかはに ちりにけり たえたえのこる みねのしらくも | 藤原季通朝臣 | 二 | 春下 |

| 81 | 山さくらをしむこころのいくたひかちる木のもとにゆきかかるらん やまさくら をしむこころの いくたひか ちるこのもとに ゆきかかるらむ | 内侍周防 | 二 | 春下 |

| 82 | はるさめにちる花みれはかきくらしみそれし空の心ちこそすれ はるさめに ちるはなみれは かきくらし みそれしそらの ここちこそすれ | 大納言長家 | 二 | 春下 |

| 83 | ふめはをしふまてはゆかんかたもなし心つくしの山さくらかな ふめはをし ふまてはゆかむ かたもなし こころつくしの やまさくらかな | 上東門院赤染衛門 | 二 | 春下 |

| 84 | 山さくらちちに心のくたくるはちる花ことにそふにや有るらん やまさくら ちちにこころの くたくるは ちるはなことに そふにやあるらむ | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |

| 85 | はなのちる木のしたかけはおのつからそめぬさくらの衣をそきる はなのちる このしたかけは おのつから そめぬさくらの ころもをそきる | 藤原仲実朝臣 | 二 | 春下 |

| 86 | 春をへて花ちらましやおく山のかせをさくらの心とおもはは はるをへて はなちらましや おくやまの かせをさくらの こころとおもはは | 藤原基俊 | 二 | 春下 |

| 87 | あらしふくしかの山辺のさくら花ちれは雲井にささ浪そたつ あらしふく しかのやまへの さくらはな ちれはくもゐに ささなみそたつ | 右兵衛督公行 | 二 | 春下 |

| 88 | 春かせに志賀の山こえ花ちれはみねにそうらの浪はたちける はるかせに しかのやまこえ はなちれは みねにそうらの なみはたちける | 前参議親隆 | 二 | 春下 |

| 89 | さくらさくひらの山かせ吹くままに花になりゆくしかのうら浪 さくらさく ひらのやまかせ ふくままに はなになりゆく しかのうらなみ | 左近中将良経 | 二 | 春下 |

| 90 | ちりかかる花のにしきはきたれともかへらむことそわすられにける ちりかかる はなのにしきは きたれとも かへらむことそ わすられにける | 右近大将実房 | 二 | 春下 |

| 91 | あかなくに袖につつめはちる花をうれしとおもふになりぬへきかな あかなくに そてにつつめは ちるはなを うれしとおもふに なりぬへきかな | 権大納言実国 | 二 | 春下 |

| 92 | さくら花うき身にかふるためしあらはいきてちるをはをしまさらまし さくらはな うきみにかふる ためしあらは いきてちるをは をしまさらまし | 権中納言通親 | 二 | 春下 |

| 93 | みよしのの山した風やはらふらむこすゑにかへる花のしら雪 みよしのの やましたかせや はらふらむ こすゑにかへる はなのしらゆき | 俊恵法師 | 二 | 春下 |

| 94 | ひとえたはをりてかへらむ山さくら風にのみやはちらしはつへき ひとえたは をりてかへらむ やまさくら かせにのみやは ちらしはつへき | 源有房 | 二 | 春下 |

| 95 | ちる花を身にかふはかりおもへともかなはてとしの老いにけるかな ちるはなを みにかふはかり おもへとも かなはてとしの おいにけるかな | 遣因法師 | 二 | 春下 |

| 96 | あかなくにちりぬる花のおもかけや風にしられぬさくらなるらん あかなくに ちりぬるはなの おもかけや かせにしられぬ さくらなるらむ | 賀盛法師 | 二 | 春下 |

| 97 | 山さくらちるをみてこそおもひしれたつねぬ人は心ありけり やまさくら ちるをみてこそ おもひしれ たつねぬひとは こころありけり | 源仲綱 | 二 | 春下 |

| 98 | よそにてそきくへかりけるさくら花めのまへにてもちらしつるかな よそにてそ きくへかりける さくらはな めのまへにても ちらしつるかな | 道命法師 | 二 | 春下 |

| 99 | さくらちる水のおもにはせきとむる花のしからみかくへかりけり さくらちる みつのおもには せきとむる はなのしからみ かくへかりけり | 能因法師 | 二 | 春下 |

| 100 | 山かせにちりつむ花のなかれすはいかてしらまし谷のした水 やまかせに ちりつむはなの なかれすは いかてしらまし たにのしたみつ | 花薗左大臣 | 二 | 春下 |

| 101 | 花のみなちりてののちそ山さとのはらはぬ庭はみるへかりける はなのみな ちりてののちそ やまさとの はらはぬにはは みるへかりける | 前大納言俊実 | 二 | 春下 |

| 102 | ふるさとは花こそいととしのはるれちりぬるのちはとふ人もなし ふるさとは はなこそいとと しのはるれ ちりぬるのちは とふひともなし | 藤原基俊 | 二 | 春下 |

| 103 | 吹くかせをなこそのせきとおもへともみちもせにちる山桜かな ふくかせを なこそのせきと おもへとも みちもせにちる やまさくらかな | 源義家朝臣 | 二 | 春下 |

| 104 | したさゆるひむろの山のおそさくらきえのこりける雪かとそみる したさゆる ひむろのやまの おそさくら きえのこりける ゆきかとそみる | 源仲正 | 二 | 春下 |

| 105 | かかみ山ひかりは花のみせけれはちりつみてこそさひしかりけれ かかみやま ひかりははなの みせけれは ちりつみてこそ さひしかりけれ | 前参議親隆 | 二 | 春下 |

| 106 | 心なきわか身なれとも津の国のなにはの春にたへすも有るかな こころなき わかみなれとも つのくにの なにはのはるに たへすもあるかな | 藤原季通朝臣 | 二 | 春下 |

| 107 | おもふことちえにやしけきよふこ鳥しのたのもりのかたに鳴くなり おもふこと ちえにやしけき よふことり しのたのもりの かたになくなり | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |

| 108 | こよひねてつみてかへらむすみれ草をののしはふは露しけくとも こよひねて つみてかへらむ すみれくさ をののしはふは つゆしけくとも | 中納言国信 | 二 | 春下 |

| 109 | ききすなくいはたのをののつほすみれしめさすはかり成りにけるかな ききすなく いはたのをのの つほすみれ しめさすはかり なりにけるかな | 修埋大夫顕季 | 二 | 春下 |

| 110 | 道とほみいる野の原のつほすみれ春のかたみにつみてかへらん みちとほみ いるののはらの つほすみれ はるのかたみに つみてかへらむ | 源顕国 | 二 | 春下 |

| 111 | はるふかみ井ての河水かけそははいくへかみえむ山ふきのはな はるふかみ ゐてのかはみつ かけそはは いくへかみえむ やまふきのはな | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |

| 112 | 山ふきのはなさきにけりかはつなくゐてのさと人いまや問はまし やまふきの はなさきにけり かはつなく ゐてのさとひと いまやとはまし | 藤原基俊 | 二 | 春下 |

| 113 | ここのへにやへ山ふきをうつしてはゐてのかはつの心をそくむ ここのへに やへやまふきを うつしては ゐてのかはつの こころをそくむ | 二条太皇大后宮肥後 | 二 | 春下 |

| 114 | よし野川きしのやまふきさきぬれはそこにそふかき色はみえける よしのかは きしのやまふき さきぬれは そこにそふかき いろはみえける | 藤原範綱 | 二 | 春下 |

| 115 | くちなしの色にそすめる山ふきの花のしたゆくゐ手のかはみつ くちなしの いろにそすめる やまふきの はなのしたゆく ゐてのかはみつ | 藤原定経 | 二 | 春下 |

| 116 | いかなれは春をかさねてみつれともやへにのみさく山吹のはな いかなれは はるをかさねて みつれとも やへにのみさく やまふきのはな | 惟宗広言 | 二 | 春下 |

| 117 | やまふきの花のつまとはきかねともうつろふなへに鳴くかはつかな やまふきの はなのつまとは きかねとも うつろふなへに なくかはつかな | 藤原清輔朝臣 | 二 | 春下 |

| 118 | いつかたににほひますらむふちの花はると夏とのきしをへたてて いつかたに にほひますらむ ふちのはな はるとなつとの きしをへたてて | 康資王母 | 二 | 春下 |

| 119 | ここのへにさけるをみれはふちの花こきむらさきの雲そたちける ここのへに さけるをみれは ふちのはな こきむらさきの くもそたちける | 中納言祐家 | 二 | 春下 |

| 120 | としふれとかはらぬ松をたのみてやかかりそめけんいけの藤なみ としふれと かはらぬまつを たのみてや かかりそめけむ いけのふちなみ | 大炊御門右大臣 | 二 | 春下 |

| 121 | われもまた春とともにやかへらましあすはかりをはここにくらして われもまた はるとともにや かへらまし あすはかりをは ここにくらして | 二条院御製 | 二 | 春下 |

| 122 | 花はねに鳥はふるすにかへるなり春のとまりをしる人そなき はなはねに とりはふるすに かへるなり はるのとまりを しるひとそなき | 崇徳院御製 | 二 | 春下 |

| 123 | いのちあらは又もあひなむ春なれとしのひかたくてくらすけふかな いのちあらは またもあひみむ はるなれと しのひかたくて くらすけふかな | 中務卿具平のみこ | 二 | 春下 |

| 124 | なかむれはおもひやるへきかたそなき春のかきりの夕くれのそら なかむれは おもひやるへき かたそなき はるのかきりの ゆふくれのそら | 式子内親王 | 二 | 春下 |

| 125 | くれてゆく春はのこりもなきものををしむ心のつきせさるらん くれてゆく はるはのこりも なきものを をしむこころの つきせさるらむ | 大納言隆季 | 二 | 春下 |

| 126 | いり日さす山のはさヘそうらめしきくれすは春のかへらましやは いりひさす やまのはさへそ うらめしき くれすははるの かへらましやは | 久我内のおほいまうちきみ | 二 | 春下 |

| 127 | いくかへりけふにわか身のあひぬらんをしきは春のすくるのみかは いくかへり けふにわかみの あひぬらむ をしきははるの すくるのみかは | 藤原定成 | 二 | 春下 |

| 128 | 身のうさも花みしほとはわすられき春のわかれをなけくのみかは みのうさも はなみしほとは わすられき はるのわかれを なけくのみかは | 源仲綱 | 二 | 春下 |

| 129 | いつかたと春のゆくへはしらねともをしむ心のさきにたつらん いつかたと はるのゆくへは しらねとも をしむこころの さきにたつらむ | 藤原経家朝臣 | 二 | 春下 |

| 130 | もろともにおなしみやこは出てしかとつひには春にわかれぬるかな もろともに おなしみやこは いてしかと つひにははるに わかれぬるかな | 琳賢法師 | 二 | 春下 |

| 131 | 花はみなよものあらしにさそはれてひとりや春のけふはゆくらん はなはみな よものあらしに さそはれて ひとりやはるの けふはゆくらむ | 法印静賢 | 二 | 春下 |

| 132 | はなのはるかさなるかひそなかりけるちらぬ日かすのそははこそあらめ はなのはる かさなるかひそ なかりける ちらぬひかすの そははこそあらめ | 権大僧都範玄 | 二 | 春下 |

| 133 | をしめともかひもなきさに春くれて浪とともにそたちわかれぬる をしめとも かひもなきさに はるくれて なみとともにそ たちわかれぬる | 前大僧正覚忠 | 二 | 春下 |

| 134 | つねよりもけふのくるるををしむかないまいくたひの春としらねは つねよりも けふのくるるを をしむかな いまいくたひの はるとしらねは | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |

| 135 | けふくれぬはなのちりしもかくそありし二たひ春は物をおもふよ けふくれぬ はなのちりしも かくそありし ふたたひはるは ものをおもふよ | 河内 | 二 | 春下 |

| 136 | 夏ころもはなのたもとにぬきかへて春のかたみもとまらさりけり なつころも はなのたもとに ぬきかへて はるのかたみも とまらさりけり | 前中納言匡房 | 三 | 夏 |

| 137 | けふかふるせみの羽ころもきてみれはたもとに夏はたつにそ有りける けふかふる せみのはころも きてみれは たもとになつは たつにそありける | 藤原基俊 | 三 | 夏 |

| 138 | あかてゆく春のわかれにいにしへの人やうつきといひはしめけん あかてゆく はるのわかれに いにしへの ひとやうつきと いひはしめけむ | 藤原実清朝臣 | 三 | 夏 |

| 139 | むらむらにさけるかきねの卯のはなはこのまの月の心ちこそすれ むらむらに さけるかきねの うのはなは このまのつきの ここちこそすれ | 左京大夫顕輔 | 三 | 夏 |

| 140 | ゆふつくよほのめく影もうの花のさけるわたりはさやけかりけり ゆふつくよ ほのめくかけも うのはなの さけるわたりは さやけかりけり | 右近大将実房 | 三 | 夏 |

| 141 | 玉川とおとにききしは卯花を露のかきれる名にこそ有りけれ たまかはと おとにききしは うのはなを つゆのかされる なにこそありけれ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 三 | 夏 |

| 142 | みてすくる人しなけれは卯のはなのさけるかきねや白川の関 みてすくる ひとしなけれは うのはなの さけるかきねや しらかはのせき | 藤原季通朝臣 | 三 | 夏 |

| 143 | 卯のはなのよそめなりけり山さとのかきねはかりにふれるしら雪 うのはなの よそめなりけり やまさとの かきねはかりに ふれるしらゆき | 賀茂政平 | 三 | 夏 |

| 144 | うの花のかきねとのみやおもはまししつのふせやに煙たたすは うのはなの かきねとのみや おもはまし しつのふせやに けふりたたすは | 藤原敦経朝臣 | 三 | 夏 |

| 145 | やきすてしふるののを野のまくすはら玉まくはかり成りにけるかな やきすてし ふるののをのの まくすはら たままくはかり なりにけるかな | 藤原定通 | 三 | 夏 |

| 146 | あふひ草てる日は神のこころかはかけさすかたにまつなひくらん あふひくさ てるひはかみの こころかは かけさすかたに まつなひくらむ | 藤原基俊 | 三 | 夏 |

| 147 | 神山のふもとになれしあふひ草ひきわかれても年そへにける かみやまの ふもとになれし あふひくさ ひきわかれても としそへにける | 前斎院式子内親王 | 三 | 夏 |

| 148 | ほとときすまつはひさしき夏のよをねぬにあけぬと誰かいひけん ほとときす まつはひさしき なつのよを ねぬにあけぬと たれかいひけむ | 按察使公通 | 三 | 夏 |

| 149 | ふたこゑときかてややまむ時鳥まつにねぬ夜のかすはつもりて ふたこゑと きかてややまむ ほとときす まつにねぬよの かすはつもりて | 藤原道経 | 三 | 夏 |

| 150 | ほとときすしのふるころは山ひこのこたふる声もほのかにそする ほとときす しのふるころは やまひこの こたふるこゑも ほのかにそする | 賀茂重保 | 三 | 夏 |

| 151 | あやしきはまつ人からかほとときすなかぬにさへもぬるる袖かな あやしきは まつひとからか ほとときす なかぬにさへも ぬるるそてかな | 道命法師 | 三 | 夏 |

| 152 | ねさめするたよりにきけは郭公つらき人をも待つへかりけり ねさめする たよりにきけは ほとときす つらきひとをも まつへかりけり | 康資王母 | 三 | 夏 |

| 153 | ほとときす又もやなくとまたれつつきく夜しもこそねられさりけれ ほとときす またもやなくと またれつつ きくよしもこそ ねられさりけれ | 刑部卿頼輔母 | 三 | 夏 |

| 154 | またてきく人にとははや郭公さてもはつねやうれしかるらん またてきく ひとにとははや ほとときす さてもはつねや うれしかるらむ | 覚盛法師 | 三 | 夏 |

| 155 | たつねてもきくへきものを時鳥人たのめなる夜はの一声 たつねても きくへきものを ほとときす ひとたのめなる よはのひとこゑ | 前参議教長 | 三 | 夏 |

| 156 | おもひやる心もつきぬほとときす雲のいくへの外になくらん おもひやる こころもつきぬ ほとときす くものいくへの ほかになくらむ | 権大納言実家 | 三 | 夏 |

| 157 | ほとときすなほはつこゑをしのふ山ゆふゐる雲のそこに鳴くなり ほとときす なほはつこゑを しのふやま ゆふゐるくもの そこになくなり | 仁和寺法親王(守覚) | 三 | 夏 |

| 158 | かさこしをゆふこえくれはほとときすふもとの雲のそこに鳴くなり かさこしを ゆふこえくれは ほとときす ふもとのくもの そこになくなり | 藤原清輔朝臣 | 三 | 夏 |

| 159 | ひとこゑはさやかに鳴きてほとときす雲ちはるかにとほさかるなり ひとこゑは さやかになきて ほとときす くもちはるかに とほさかるなり | 前右京権大夫頼政 | 三 | 夏 |

| 160 | おもふことなき身なりせはほとときす夢にきく夜もあらましものを おもふこと なきみなりせは ほとときす ゆめにきくよも あらましものを | 摂政前右大臣 | 三 | 夏 |

| 161 | ほとときす鳴きつるかたをなかむれはたたあり明の月そのこれる ほとときす なきつるかたを なかむれは たたありあけの つきそのこれる | 右のおほいまうちきみ | 三 | 夏 |

| 162 | なこりなくすきぬなるかなほとときすこそかたらひしやととしらすや なこりなく すきぬなるかな ほとときす こそかたらひし やととしらすや | 権大納言実国 | 三 | 夏 |

| 163 | 夕つくよいるさの山のこかくれにほのかにもなくほとときすかな ゆふつくよ いるさのやまの こかくれに ほのかにもなく ほとときすかな | 権大納言宗家 | 三 | 夏 |

| 164 | ほとときすききもわかれぬ一こゑによものそらをもなかめつるかな ほとときす ききもわかれぬ ひとこゑに よものそらをも なかめつるかな | 前左衡門督公光 | 三 | 夏 |

| 165 | すきぬるか夜はのねさめの時鳥こゑはまくらにある心ちして すきぬるか よはのねさめの ほとときす こゑはまくらに あるここちして | 皇太后宮大夫俊成 | 三 | 夏 |

| 166 | よをかさねねぬよりほかにほとときすいかに待ちてか二こゑはきく よをかさね ねぬよりほかに ほとときす いかにまちてか ひとこゑはきく | 道因法師 | 三 | 夏 |

| 167 | 心をそつくしはてつるほとときすほのめくよひの村雨のそら こころをそ つくしはてつる ほとときす ほのめくよひの むらさめのそら | 権中納言長方 | 三 | 夏 |

| 168 | みやこ人ひきなつくしそあやめ草たひねのとこの枕はかりは みやこひと ひきなつくしそ あやめくさ たひねのとこの まくらはかりは | 前中納言雅頼 | 三 | 夏 |

| 169 | さみたれにぬれぬれひかむあやめ草ぬまのいはかき浪もこそこせ さみたれに ぬれぬれひかむ あやめくさ ぬまのいはかき なみもこそこせ | 摂政前右大臣 | 三 | 夏 |

| 170 | のきちかくけふしもきなく郭公ねをやあやめにそへてふくらん のきちかく けふしもきなく ほとときす ねをやあやめに そへてふくらむ | 内大臣 | 三 | 夏 |

| 171 | たたならぬ花たちはなのにほひかなよそふる袖はたれとなけれと たたならぬ はなたちはなの にほひかな よそふるそては たれとなけれと | 枇杷殿皇太后宮五節 | 三 | 夏 |

| 172 | 風にちるはなたちはなに袖しめてわかおもふいもか手枕にせん かせにちる はなたちはなに そてしめて わかおもふいもか たまくらにせむ | 藤原基俊 | 三 | 夏 |

| 173 | うき雲のいさよふよひの村雨におひ風しるくにほふたちはな うきくもの いさよふよひの むらさめに おひかせしるく にほふたちはな | 藤原家基 | 三 | 夏 |

| 174 | わかやとの花たちはなにふく風をたか里よりとたれなかむらん わかやとの はなたちはなに ふくかせを たかさとよりと たれなかむらむ | 左大弁親宗 | 三 | 夏 |

| 175 | をりしもあれ花たちはなのかをるかなむかしをみつる夢の枕に をりしもあれ はなたちはなの かをるかな むかしをみつる ゆめのまくらに | 藤原公衡朝臣 | 三 | 夏 |

| 176 | 五月雨にはなたちはなのかをる夜は月すむ秋もさもあらはあれ さみたれに はなたちはなの かをるよは つきすむあきも さもあらはあれ | 崇徳院御製 | 三 | 夏 |

| 177 | さみたれにおもひこそやれいにしへの草のいほりの夜はのさひしさ さみたれに おもひこそやれ いにしへの くさのいほりの よはのさひしさ | 延久三親王輔仁 | 三 | 夏 |

| 178 | いととしくしつのいほりのいふせきに卯のはなくたし五月雨そする いととしく しつのいほりの いふせきに うのはなくたし さみたれそふる | 藤原基俊 | 三 | 夏 |

| 179 | おほつかないつかはるへきわひ人のおもふ心やさみたれの空 おほつかな いつかはるへき わひひとの おもふこころや さみたれのそら | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |

| 180 | 五月雨にあささはぬまの花かつみかつみるままにかくれゆくかな さみたれに あささはぬまの はなかつみ かつみるままに かくれゆくかな | 藤原顕仲朝臣 | 三 | 夏 |

| 181 | さみたれの日かすへぬれはかりつみししつやのこすけくちやしぬらん さみたれの ひかすへぬれは かりつみし しつやのこすけ くちやしぬらむ | 左京大夫顕輔 | 三 | 夏 |

| 182 | 五月雨にみつのみつかさまさるらしみをのしるしもみえすなりゆく さみたれに みつのみつかさ まさるらし みをのしるしも みえすなりゆく | 前参議親隆 | 三 | 夏 |

| 183 | さみたれはたくもの煙うちしめりしほたれまさるすまのうら人 さみたれは たくものけふり うちしめり しほたれまさる すまのうらひと | 皇太后宮大夫俊成 | 三 | 夏 |

| 184 | 時しもあれ水のみこもをかりあけてほさてくたしつ五月雨のそら ときしもあれ みつのみこもを かりあけて ほさてくたしつ さみたれのそら | 藤原清輔朝臣 | 三 | 夏 |

| 185 | さみたれはあまのもしほ木くちにけりうらへに煙たえてほとへぬ さみたれは あまのもしほき くちにけり うらへにけふり たえてほとへぬ | 待賢門院安芸 | 三 | 夏 |

| 186 | 五月雨にむろの八島をみわたせは煙はなみのうへよりそたつ さみたれに むろのやしまを みわたせは けふりはなみの うへよりそたつ | 源行頼朝臣 | 三 | 夏 |

| 187 | さみたれはとまのしつくに袖ぬれてあなしほとけの浪のうきねや さみたれは とまのしつくに そてぬれて あなしほとけの なみのうきねや | 源仲正 | 三 | 夏 |

| 188 | 五月雨の雲のはれまに月さえて山ほとときす空に鳴くなり さみたれの くものはれまに つきさえて やまほとときす そらになくなり | 賀茂成保 | 三 | 夏 |

| 189 | をちかへりぬるともきなけ郭公いまいくかかはさみたれのそら をちかへり ぬるともきなけ ほとときす いまいくかかは さみたれのそら | 按察使資賢 | 三 | 夏 |

| 190 | あふさかの山ほとときすなのるなりせきもる神やそらにとふらん あふさかの やまほとときす なのるなり せきもるかみや そらにとふらむ | 中納言師時 | 三 | 夏 |

| 191 | いにしへを恋ひつつひとりこえくれはなきあふ山のほとときすかな いにしへを こひつつひとり こえくれは なきあふやまの ほとときすかな | 律師慶暹 | 三 | 夏 |

| 192 | なとてかくおもひそめけん時鳥ゆきのみやまの法のすゑかは なとてかく おもひそめけむ ほとときす ゆきのみやまの のりのすゑかは | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |

| 193 | 五月やみふたむら山のほとときす嶺つつきなくこゑをきくかな さつきやみ ふたむらやまの ほとときす みねつつきなく こゑをきくかな | 権中納言俊忠 | 三 | 夏 |

| 194 | ともしするみやきか原のした露にしのふもちすりかわくよそなき ともしする みやきかはらの したつゆに しのふもちすり かわくよそなき | 前中納言匡房 | 三 | 夏 |

| 195 | 五月やみさやまの嶺にともす火は雲のたえまのほしかとそみる さつきやみ さやまのみねに ともすひは くものたえまの ほしかとそみる | 修埋大夫顕季 | 三 | 夏 |

| 196 | さつきやみしけきは山にたつしかはともしにのみそ人にしらるる さつきやみ しけきはやまに たつしかは ともしにのみそ ひとにしらるる | 藤原顕綱朝臣 | 三 | 夏 |

| 197 | ともしするほくしの松もきえなくにと山の雲のあけわたるらん ともしする ほくしのまつも きえなくに とやまのくもの あけわたるらむ | 大蔵卿行宗 | 三 | 夏 |

| 198 | ともしするほくしの松ももえつきてかへるにまよふしもつやみかな ともしする ほくしのまつも もえつきて かへるにまよふ しもつやみかな | 源仲正 | 三 | 夏 |

| 199 | 山ふかみほくしのまつはつきぬれとしかにおもひをなほかくるかな やまふかみ ほくしのまつは つきぬれと しかにおもひを なほかくるかな | 読人知らず | 三 | 夏 |

| 200 | ともしするほくしをまつとおもへはやあひみてしかの身をはかふらん ともしする ほくしをまつと おもへはや あひみてしかの みをはかふらむ | 賀茂重保 | 三 | 夏 |

| 201 | むかしわかあつめしものをおもひいててみなれかほにもくる蛍かな むかしわか あつめしものを おもひいてて みなれかほにも くるほたるかな | 藤原季通朝臣 | 三 | 夏 |

| 202 | あはれにもみさをにもゆる蛍かなこゑたてつへきこの世とおもふに あはれにも みさをにもゆる ほたるかな こゑたてつへき このよとおもふに | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |

| 203 | あさりせし水のみさひにとちられてひしのうきはにかはつなくなり あさりせし みつのみさひに とちられて ひしのうきはに かはつなくなり | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |

| 204 | 夏ふかみ玉えにしけるあしの葉のそよくや船のかよふなるらん なつふかみ たまえにしける あしのはの そよくやふねの かよふなるらむ | 法性寺入道前太政大臣 | 三 | 夏 |

| 205 | はやせ川みをさかのはるうかひ舟まつこの世にもいかかくるしき はやせかは みをさかのほる うかひふね まつこのよにも いかかくるしき | 崇徳院御製 | 三 | 夏 |

| 206 | みるかなほこの世の物とおほえぬはからなてしこの花にそ有りける みるかなほ このよのものと おほえぬは からなてしこの はなにそありける | 和泉式部 | 三 | 夏 |

| 207 | とこ夏のはなもわすれて秋かせを松のかけにてけふは暮れぬる とこなつの はなもわすれて あきかせを まつのかけにて けふはくれぬる | 中務卿具平親王 | 三 | 夏 |

| 208 | 春あきものちのかたみはなきものをひむろそ冬のなこりなりける はるあきも のちのかたみは なきものを ひむろそふゆの なこりなりける | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 三 | 夏 |

| 209 | あたりさへすすしかりけりひむろ山まかせし水のこほるのみかは あたりさへ すすしかりけり ひむろやま まかせしみつの こほるのみかは | 大炊御門右大臣 | 三 | 夏 |

| 210 | 山かけやいはもるし水おとさえて夏のほかなるひくらしのこゑ やまかけや いはもるしみつ おとさへて なつのほかなる ひくらしのこゑ | 法印慈円 | 三 | 夏 |

| 211 | 夕されは玉ゐるかすもみえねともせきのを川のおとそすすしき ゆふされは たまゐるかすも みえねとも せきのをかはの おとそすすしき | 藤原道経 | 三 | 夏 |

| 212 | いはまもるし水をやとにせきとめてほかより夏をすくしつるかな いはまもる しみつをやとに せきとめて ほかよりなつを すくしつるかな | 俊恵法師 | 三 | 夏 |

| 213 | さらぬたにひかりすすしき夏の夜の月をし水にやとしてそみる さらぬたに ひかりすすしき なつのよの つきをしみつに やとしてそみる | 顕昭法師 | 三 | 夏 |

| 214 | せきとむる山した水にみかくれてすみけるものを秋のけしきは せきとむる やましたみつに みかくれて すみけるものを あきのけしきは | 法眼実快 | 三 | 夏 |

| 215 | われなからほとなき夜はやをしからむなほ山のはにあり明の月 われなから ほとなきよはや をしからむ なほやまのはに ありあけのつき | 藤原経家朝臣 | 三 | 夏 |

| 216 | 夏のよの月のひかりはさしなからいかにあけぬるあまの戸ならん なつのよの つきのひかりは さしなから いかにあけぬる あまのとならむ | 祝部宿禰成仲 | 三 | 夏 |

| 217 | 夕たちのまたはれやらぬ雲まよりおなし空ともみえぬ月かな ゆふたちの またはれやらぬ くもまより おなしそらとも みえぬつきかな | 俊恵法師 | 三 | 夏 |

| 218 | 小萩はらまた花さかぬみやきののしかやこよひの月になくらん こはきはら またはなさかぬ みやきのの しかやこよひの つきになくらむ | 藤原敦仲 | 三 | 夏 |

| 219 | 夏ころもすそのの原をわけゆけはおりたかへたる萩か花すり なつころも すそののはらを わけゆけは をりたかへたる はきかはなすり | 顕昭法師 | 三 | 夏 |

| 220 | あきかせは浪とともにやこえぬらんまたきすすしきすゑの松山 あきかせは なみとともにや こえぬらむ またきすすしき すゑのまつやま | 藤原親盛 | 三 | 夏 |

| 221 | いはたたく谷の水のみおとつれて夏にしられぬみ山へのさと いはたたく たにのみつのみ おとつれて なつにしられぬ みやまへのさと | 前参議教長 | 三 | 夏 |

| 222 | いはまよりおちくるたきのしら糸はむすはてみるもすすしかりけり いはまより おちくるたきの しらいとは むすはてみるも すすしかりけり | 藤原盛方朝臣 | 三 | 夏 |

| 223 | けふくれはあさのたちえにゆふかけて夏みな月のみそきをそする けふくれは あさのたちえに ゆふかけて なつみなつきの みそきをそする | 藤原季通朝臣 | 三 | 夏 |

| 224 | いつとてもをしくやはあらぬとし月をみそきにすつる夏のくれかな いつとても をしくやはあらぬ としつきを みそきにすつる なつのくれかな | 皇太后宮大夫俊成 | 三 | 夏 |

| 225 | みそきする川せにさよやふけぬらんかへるたもとに秋かせそふく みそきする かはせにさよや ふけぬらむ かへるたもとに あきかせそふく | 読人知らず | 三 | 夏 |

| 226 | あききぬとききつるからにわかやとの荻のはかせの吹きかはるらん あききぬと ききつるからに わかやとの をきのはかせの ふきかはるらむ | 侍従乳母 | 四 | 秋上 |

| 227 | あさちふの露けくもあるか秋きぬとめにはさやかにみえけるものを あさちふの つゆけくもあるか あききぬと めにはさやかに みえけるものを | 仁和寺法親王(守覚) | 四 | 秋上 |

| 228 | 秋のくるけしきのもりのした風にたちそふ物はあはれなりけり あきのくる けしきのもりの したかせに たちそふものは あはれなりけり | 待賢門院堀川 | 四 | 秋上 |

| 229 | やへむくらさしこもりにしよもきふにいかてか秋のわけてきつらん やへむくら さしこもりにし よもきふに いかてかあきの わけてきつらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 四 | 秋上 |

| 230 | 秋はきぬとしもなかはにすきぬとや荻ふくかせのおとろかすらん あきはきぬ としもなかはに すきぬとや をきふくかせの おとろかすらむ | 寂然法師 | 四 | 秋上 |

| 231 | この葉たに色つくほとはあるものを秋かせふけはちる涙かな このはたに いろつくほとは あるものを あきかせふけは ちるなみたかな | 読人知らず | 四 | 秋上 |

| 232 | 神山の松ふくかせもけふよりは色はかはらておとそ身にしむ かみやまの まつふくかせも けふよりは いろはかはらて おとそみにしむ | 賀茂重政 | 四 | 秋上 |

| 233 | 物ことにあきのけしきはしるけれとまつ身にしむは荻のうは風 ものことに あきのけしきは しるけれと まつみにしむは をきのうはかせ | 大蔵卿行宗 | 四 | 秋上 |

| 234 | あきかせや涙もよほすつまならむおとつれしより袖のかわかぬ あきかせや なみたもよほす つまならむ おとつれしより そてのかわかぬ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 235 | たなはたの心のうちやいかならむまちこしけふの夕くれのそら たなはたの こころのうちや いかならむ まちこしけふの ゆふくれのそら | 摂政前右大臣 | 四 | 秋上 |

| 236 | たなはたのあまつひれふく秋かせにやそのふなつをみふねいつらし たなはたの あまつひれふく あきかせに やそのふなつを みふねいつらし | 大納言隆季 | 四 | 秋上 |

| 237 | たなはたのあまのはころもかさねてもあかぬ契やなほむすふらん たなはたの あまのはころも かさねても あかぬちきりや なほむすふらむ | 二条太皇太后宮肥後 | 四 | 秋上 |

| 238 | こひこひてこよひはかりやたなはたの枕にちりのつもらさるらん こひこひて こよひはかりや たなはたの まくらにちりの つもらさるらむ | 河内 | 四 | 秋上 |

| 239 | 七夕のあまのかはらのいはまくらかはしもはてすあけぬこの夜は たなはたの あまのかはらの いはまくら かはしもはてす あけぬこのよは | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 240 | たなはたに花そめころもぬきかせはあか月露のかへすなりけり たなはたに はなそめころも ぬきかせは あかつきつゆの かくすなりけり | 崇徳院御製 | 四 | 秋上 |

| 241 | あまの川心をくみておもふにも袖こそぬるれ暁のそら あまのかは こころをくみて おもふにも そてこそぬるれ あかつきのそら | 土御門右のおほいまうちきみ | 四 | 秋上 |

| 242 | 秋くれはおもひみたるるかるかやのした葉や人の心なるらん あきくれは おもひみたるる かるかやの したはやひとの こころなるらむ | 大納言師頼 | 四 | 秋上 |

| 243 | おしなへて草はのうへをふく風にまつしたをるる野へのかるかや おしなへて くさはのうへを ふくかせに まつしたをるる のへのかるかや | 延久三親王家甲斐 | 四 | 秋上 |

| 244 | ふみしたきあさゆくしかやすきつらむしとろにみゆる野ちのかるかや ふみしたき あさゆくしかや すきつらむ しとろにみゆる のちのかるかや | 藤原道経 | 四 | 秋上 |

| 245 | 秋きぬとかせもつけてし山さとになほほのめかす花すすきかな あききぬと かせもつけてし やまさとに なほほのめかす はなすすきかな | 法印静賢 | 四 | 秋上 |

| 246 | いかなれはうははをわたる秋かせにしたをれすらむ野へのかるかや いかなれは うははをわたる あきかせに したをれすらむ のへのかるかや | 読人知らず | 四 | 秋上 |

| 247 | 人もかなみせもきかせも萩の花さく夕かけのひくらしのこゑ ひともかな みせもきかせも はきのはな さくゆふかけの ひくらしのこゑ | 和泉式部 | 四 | 秋上 |

| 248 | あき山のふもとをこむる家ゐにはすそ野のはきそまかきなりける あきやまの ふもとをこむる いへゐには すそののはきそ まかきなりける | 藤原伊家 | 四 | 秋上 |

| 249 | 宮城ののはきやをしかのつまならん花さきしより声の色なる みやきのの はきやをしかの つまならむ はなさきしより こゑのいろなる | 藤原基俊 | 四 | 秋上 |

| 250 | 心をはちくさの色にそむれとも袖にうつるは萩かはなすり こころをは ちくさのいろに そむれとも そてにうつるは はきかはなすり | 長覚法師 | 四 | 秋上 |

| 251 | 露しけきあしたのはらのをみなへしひとえたをらん袖はぬるとも つゆしけき あしたのはらの をみなへし ひとえたをらむ そてはぬるとも | 大納言師順 | 四 | 秋上 |

| 252 | をみなへしなひくをみれは秋かせの吹きくるすゑもなつかしきかな をみなへし なひくをみれは あきかせの ふきくるすゑも なつかしきかな | 前中納言雅兼 | 四 | 秋上 |

| 253 | 女郎花涙に露やおきそふるたをれはいとと袖のしをるる をみなへし なみたにつゆや おきそふる たをれはいとと そてのしをるる | 前左衛門督公光 | 四 | 秋上 |

| 254 | ふく風にをれふしぬれはをみなへしまかきそ花の枕なりける ふくかせに をれふしぬれは をみなへし まかきそはなの まくらなりける | 藤原行家 | 四 | 秋上 |

| 255 | 夕されはかやかしけみになきかはすむしのねをさへわけつつそ行く ゆふされは かやかしけみに なきかはす むしのねをさへ わけつつそゆく | 藤原盛方朝臣 | 四 | 秋上 |

| 256 | さまさまに心そとまるみやき野の花のいろいろむしのこゑこゑ さまさまに こころそとまる みやきのの はなのいろいろ むしのこゑこゑ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 257 | 秋くれはやとにとまるをたひねにて野へこそつねのすみかなりけれ あきくれは やとにとまるを たひねにて のへこそつねの すみかなりけれ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 258 | 野わきするのへのけしきをみる時は心なき人あらしとそおもふ のわきする のへのけしきを みるときは こころなきひと あらしとそおもふ | 藤原季通朝臣 | 四 | 秋上 |

| 259 | 夕されは野へのあきかせ身にしみてうつら鳴くなりふか草のさと ゆふされは のへのあきかせ みにしみて うつらなくなり ふかくさのさと | 皇太后宮大夫俊成 | 四 | 秋上 |

| 260 | なにとなく物そかなしきすかはらやふしみのさとの秋の夕くれ なにとなく ものそかなしき すかはらや ふしみのさとの あきのゆふくれ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 261 | さまさまの花をはやとにうつしうゑつしかのねさそへ野への秋風 さまさまの はなをはやとに うつしうゑつ しかのねさそへ のへのあきかせ | 摂政前右大臣 | 四 | 秋上 |

| 262 | 秋のののちくさの色にうつろへは花そかへりて露をそめける あきののの ちくさのいろに うつろへは はなそかへりて つゆをそめける | 仁和寺法親王(守覚) | 四 | 秋上 |

| 263 | 草木まて秋のあはれをしのへはや野にも山にもつゆこはるらん くさきまて あきのあはれを しのへはや のにもやまにも つゆこほるらむ | 法印慈円 | 四 | 秋上 |

| 264 | はかなさをわか身のうへによそふれはたもとにかかる秋の夕露 はかなさを わかみのうへに よそふれは たもとにかかる あきのゆふつゆ | 待賢門院堀河 | 四 | 秋上 |

| 265 | たつたひめかさしの玉のををよわみみたれにけりとみゆるしら露 たつたひめ かさしのたまの ををよわみ みたれにけりと みゆるしらつゆ | 藤原清輔朝臣 | 四 | 秋上 |

| 266 | 夕まくれをきふくかせのおときけはたもとよりこそ露はこはるれ ゆふまくれ をきふくかせの おときけは たもとよりこそ つゆはこほるれ | 藤原季経朝臣 | 四 | 秋上 |

| 267 | おほかたの露にはなにのなるならむたもとにおくは涙なりけり おほかたの つゆにはなにの なるならむ たもとにおくは なみたなりけり | 西行法師 | 四 | 秋上 |

| 268 | 花すすきまねくはさかとしりなからととまる物は心なりけり はなすすき まねくはさかと しりなから ととまるものは こころなりけり | 道命法師 | 四 | 秋上 |

| 269 | 時しもあれ秋ふるさとにきてみれは庭は野へともなりにけるかな ときしもあれ あきふるさとに きてみれは にははのへとも なりにけるかな | 前大納言公任 | 四 | 秋上 |

| 270 | やとかれていくかもあらぬにしかのなく秋ののへともなりにけるかな やとかれて いくかもあらぬに しかのなく あきののへとも なりにけるかな | 小弁 | 四 | 秋上 |

| 271 | いまはしもほにいてぬらむ東路のいはたのをののしののをすすき いまはしも ほにいてぬらむ あつまちの いはたのをのの しののをすすき | 藤原伊家 | 四 | 秋上 |

| 272 | 夕されはをののあさちふ玉ちりて心くたくる風のおとかな ゆふされは をののあさちふ たまちりて こころくたくる かせのおとかな | 摂政前右大臣 | 四 | 秋上 |

| 273 | ときはなるあをはの山も秋くれは色こそかへねさひしかりけり ときはなる あをはのやまも あきくれは いろこそかへね さひしかりけり | 前大僧正覚忠 | 四 | 秋上 |

| 274 | 秋のよの心をつくすはしめとてほのかにみゆる夕つくよかな あきのよの こころをつくす はしめとて ほのかにみゆる ゆふつくよかな | 権大納言実家 | 四 | 秋上 |

| 275 | あきの月たかねの雲のあなたにてはれゆく空のくるるまちけり あきのつき たかねのくもの あなたにて はれゆくそらの くるるまちけり | 法性寺入道前太政大臣 | 四 | 秋上 |

| 276 | こからしの雲ふきはらふたかねよりさえても月のすみのほるかな こからしの くもふきはらふ たかねより さえてもつきの すみのほるかな | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 277 | いつこにも月はわかしをいかなれはさやけかるらむさらしなのやま いつこにも つきはわかしを いかなれは さやけかるらむ さらしなのやま | 隆源法師 | 四 | 秋上 |

| 278 | 出てぬより月みよとこそさえにけれをはすて山のゆふくれの空 いてぬより つきみよとこそ さえにけれ をはすてやまの ゆふくれのそら | 藤原隆信朝臣 | 四 | 秋上 |

| 279 | くまもなきみそらに秋の月すめは庭には冬のこほりをそしく くまもなき みそらにあきの つきすめは にはにはふゆの こほりをそしく | 前中納言雅頼 | 四 | 秋上 |

| 280 | 月みれははるかにおもふさらしなの山も心のうちにそありける つきみれは はるかにおもふ さらしなの やまもこころの うちにそありける | 右のおほいまうちきみ | 四 | 秋上 |

| 281 | あすもこむ野ちの玉川はきこえて色なる浪に月やとりけり あすもこむ のちのたまかは はきこえて いろなるなみに つきやとりけり | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 282 | 玉よするうらわの風にそらはれてひかりをかはす秋のよの月 たまよする うらわのかせに そらはれて ひかりをかはす あきのよのつき | 崇徳院御製 | 四 | 秋上 |

| 283 | さよふけてふしのたかねにすむ月は煙はかりやくもりなるへき さよふけて ふしのたかねに すむつきは けふりはかりや くもりなるへき | 大炊御門右大臣 | 四 | 秋上 |

| 284 | 石はしるみつのしら玉かすみえてきよたき川にすめる月影 いしはしる みつのしらたま かすみえて きよたきかはに すめるつきかけ | 皇太后宮大夫俊成 | 四 | 秋上 |

| 285 | しほかまのうらふくかせに霧はれてやそ島かけてすめる月かけ しほかまの うらふくかせに きりはれて やそしまかけて すめるつきかけ | 藤原清輔朝臣 | 四 | 秋上 |

| 286 | おもひくまなくてもとしのへぬるかなものいひかはせ秋のよの月 おもひくま なくてもとしの へぬるかな ものいひかはせ あきのよのつき | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 287 | 山のはにますみのかかみかけたりとみゆるは月のいつるなりけり やまのはに ますみのかかみ かけたりと みゆるはつきの いつるなりけり | 藤原基俊 | 四 | 秋上 |

| 288 | 秋のよやあまのかはせはこほるらむ月のひかりのさえまさるかな あきのよや あまのかはせは こほるらむ つきのひかりの さえまさるかな | 藤原道経 | 四 | 秋上 |

| 289 | とほさかるおとはせねとも月きよみ氷とみゆるしかのうら浪 とほさかる おとはせねとも つききよみ こほりとみゆる しかのうらなみ | 太宰大弐重家 | 四 | 秋上 |

| 290 | つねよりも身にそしみける秋の野に月すむ夜はの荻のうはかせ つねよりも みにそしみける あきののに つきすむよはの をきのうはかせ | 右衛門督頼実 | 四 | 秋上 |

| 291 | なかめやる心のはてそなかりけるあかしのおきにすめる月影 なかめやる こころのはてそ なかりける あかしのおきに すめるつきかけ | 俊恵法師 | 四 | 秋上 |

| 292 | やほかゆくはまのまさこをしきかへて玉になしつる秋のよの月 やほかゆく はまのまさこを しきかへて たまになしつる あきのよのつき | 権中納言長方 | 四 | 秋上 |

| 293 | いしまゆくみたらし川のおとさえて月やむすはぬこほりなるらん いしまゆく みたらしかはの おとさえて つきやむすはぬ こほりなるらむ | 藤原公時朝臣 | 四 | 秋上 |

| 294 | 月かけはきえぬこほりとみえなからささ浪よするしかのからさき つきかけは きえぬこほりと みえなから ささなみよする しかのからさき | 藤原顕家朝臣 | 四 | 秋上 |

| 295 | てる月のかけさえぬれはあさちはら雪のしたにもむしはなきけり てるつきの かけさえぬれは あさちはら ゆきのしたにも むしはなきけり | 頼円法師 | 四 | 秋上 |

| 296 | あさちはらはすゑにむすふ露ことにひかりをわけてやとる月かけ あさちはら はすゑにむすふ つゆことに ひかりをわけて やとるつきかけ | 藤原親盛 | 四 | 秋上 |

| 297 | ふけにけるわかよの秋そあはれなるかたふく月は又もいてなん ふけにける わかよのあきそ あはれなる かたふくつきは またもいてなむ | 藤原清輔朝臣 | 四 | 秋上 |

| 298 | 身のうさの秋はわするる物ならはなみたくもらて月はみてまし みのうさの あきはわするる ものならは なみたくもらて つきはみてまし | 刑部卿頼輔 | 四 | 秋上 |

| 299 | おほかたの秋のあはれをおもひやれ月に心はあくかれぬとも おほかたの あきのあはれを おもひやれ つきにこころは あくかれぬとも | 紫式部 | 四 | 秋上 |

| 300 | たくひなくつらしとそおもふ秋のよの月をのこしてあくるしののめ たくひなく つらしとそおもふ あきのよの つきをのこして あくるしののめ | 前大納言成通 | 四 | 秋上 |

| 301 | てる月のたひねのとこやしもとゆふかつらき山のたに川のみつ てるつきの たひねのとこや しもとゆふ かつらきやまの たにかはのみつ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |

| 302 | はるかなるもろこしまてもゆく物は秋のねさめの心なりけり はるかなる もろこしまても ゆくものは あきのねさめの こころなりけり | 大弐三位 | 五 | 秋下 |

| 303 | 山さとはさひしかりけりこからしのふく夕くれのひくらしのこゑ やまさとは さひしかりけり こからしの ふくゆふくれの ひくらしのこゑ | 藤原仲実朝臣 | 五 | 秋下 |

| 304 | 秋のよは松をはらはぬ風たにもかなしきことのねをたてすやは あきのよは まつをはらはぬ かせたにも かなしきことの ねをたてすやは | 藤原季通朝臣 | 五 | 秋下 |

| 305 | 露さむみうらかれもてく秋ののにさひしくもある風のおとかな つゆさむみ うらかれもてく あきののに さひしくもある かせのおとかな | 藤原時昌 | 五 | 秋下 |

| 306 | 夕くれはをのの萩はらふく風にさひしくもあるか鹿のなくなる ゆふされは をののはきはら ふくかせに さひしくもあるか しかのなくなる | 藤原正家朝臣 | 五 | 秋下 |

| 307 | みむろやまおろすあらしのさひしきにつまよふしかの声たくふなり みむろやま おろすあらしの さひしきに つまとふしかの こゑたくふなり | 二条太皇大后宮肥後 | 五 | 秋下 |

| 308 | そまかたにみちやまとへるさをしかのつまとふ声のしけくも有るかな そまかたに みちやまとへる さをしかの つまとふこゑの しけくもあるかな | 大納言公実 | 五 | 秋下 |

| 309 | 秋のよはおなしをのへになくしかのふけゆくままにちかくなるかな あきのよは おなしをのへに なくしかの ふけゆくままに ちかくなるかな | 輔仁のみこ | 五 | 秋下 |

| 310 | さをしかのなくねは野へにきこゆれとなみたはとこの物にそ有りける さをしかの なくねはのへに きこゆれと なみたはとこの ものにそありける | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |

| 311 | さらぬたにゆふへさひしき山里の露のまかきにをしか鳴くなり さらぬたに ゆふへさひしき やまさとの きりのまかきに をしかなくなり | 待賢門院堀河 | 五 | 秋下 |

| 312 | みなと川うきねのとこにきこゆなりいく田のおくのさをしかのこゑ みなとかは うきねのとこに きこゆなり いくたのおくの さをしかのこゑ | 刑部卿範兼 | 五 | 秋下 |

| 313 | うきねするゐなのみなとにきこゆなりしかのねおろすみねの松かせ うきねする ゐなのみなとに きこゆなり しかのねおろす みねのまつかせ | 藤原隆信朝臣 | 五 | 秋下 |

| 314 | 夜をこめてあかしのせとをこきいつれははるかにおくるさをしかのこゑ よをこめて あかしのせとを こきいつれは はるかにおくる さをしかのこゑ | 俊恵法師 | 五 | 秋下 |

| 315 | みなと川夜ふねこきいつるおひかせに鹿のこゑさへせとわたるなり みなとかは よふねこきいつる おひかせに しかのこゑさへ せとわたるなり | 道因法師 | 五 | 秋下 |

| 316 | 宮城ののこはきかはらをゆくほとは鹿のねをさへわけてきくかな みやきのの こはきかはらを ゆくほとは しかのねをさへ わけてきくかな | 覚延法師 | 五 | 秋下 |

| 317 | さをしかのつまよふこゑもいかなれや夕はわきてかなしかるらん さをしかの つまよふこゑも いかなれや ゆふへはわきて かなしかるらむ | 左京大夫修範 | 五 | 秋下 |

| 318 | きくままにかたしく袖のぬるるかなしかのこゑには露やそふらん きくままに かたしくそての ぬるるかな しかのこゑには つゆやそふらむ | 右京大夫季能 | 五 | 秋下 |

| 319 | 山さとのあかつきかたのしかのねは夜はのあはれのかきりなりけり やまさとの あかつきかたの しかのねは よはのあはれの かきりなりけり | 法印慈円 | 五 | 秋下 |

| 320 | よそにたに身にしむくれのしかのねにいかなる妻かつれなかるらん よそにたに みにしむくれの しかのねを いかなるつまか つれなかるらむ | 俊恵法師 | 五 | 秋下 |

| 321 | 夕まくれさてもや秋はかなしきと鹿のねきかぬ人にとははや ゆふまくれ さてもやあきは かなしきと しかのねきかぬ ひとにとははや | 道因法師 | 五 | 秋下 |

| 322 | つねよりも秋のゆふへをあはれとはしかのねにてやおもひそめけん つねよりも あきのゆふへを あはれとは しかのねにてや おもひそめけむ | 賀茂政平 | 五 | 秋下 |

| 323 | さひしさをなににたとへんをしかなくみ山のさとのあけかたのそら さひしさを なににたとへむ をしかなく みやまのさとの あけかたのそら | 惟宗広言 | 五 | 秋下 |

| 324 | いかはかり露けかるらんさをしかのつまこひかぬるをのの草ふし いかはかり つゆけかるらむ さをしかの つまこひかぬる をののくさふし | 長覚法師 | 五 | 秋下 |

| 325 | をのへより門田にかよふ秋かせにいなはをわたるさをしかのこゑ をのへより かとたにかよふ あきかせに いなはをわたる さをしかのこゑ | 寂蓮法師 | 五 | 秋下 |

| 326 | おとろかすおとこそよるのを山田は人なきよりもさひしかりけれ おとろかす おとこそよるの をやまたは ひとなきよりも さひしかりけれ | 読人知らず | 五 | 秋下 |

| 327 | わか門のおくてのひたにおとろきてむろのかり田にしきそたつなる わかかとの おくてのひたに おとろきて むろのかりたに しきそたつなる | 源兼昌 | 五 | 秋下 |

| 328 | むしのねはあさちかもとにうつもれて秋はすゑはの色にそ有りける むしのねは あさちかもとに うつもれて あきはすゑはの いろにそありける | 寂蓮法師 | 五 | 秋下 |

| 329 | 秋のよのあはれはたれもしるものをわれのみとなくきりきりすかな あきのよの あはれはたれも しるものを われのみとなく きりきりすかな | 藤原兼宗朝臣 | 五 | 秋下 |

| 330 | さまさまのあさちかはらのむしのねをあはれひとつにききそなしつる さまさまの あさちかはらの むしのねを あはれひとつに ききそなしつる | 左近中将良経 | 五 | 秋下 |

| 331 | 夜をかさねこゑよわりゆくむしのねに秋のくれぬるほとをしるかな よをかさね こゑよわりゆく むしのねに あきのくれぬる ほとをしるかな | 大炊御門右大臣 | 五 | 秋下 |

| 332 | 秋ふかくなりにけらしなきりきりすゆかのあたりにこゑきこゆなり あきふかく なりにけらしな きりきりす ゆかのあたりに こゑきこゆなり | 花山院御製 | 五 | 秋下 |

| 333 | さりともとおもふこころもむしのねもよわりはてぬる秋のくれかな さりともと おもふこころも むしのねも よわりはてぬる あきのくれかな | 皇太后宮大夫俊成 | 五 | 秋下 |

| 334 | むしのねもまれになりゆくあたし野にひとり秋なる月のかけかな むしのねも まれになりゆく あたしのに ひとりあきなる つきのかけかな | (仁和寺)道性法親王 | 五 | 秋下 |

| 335 | 草も木もあきのすゑははみえゆくに月こそ色もかはらさりけれ くさもきも あきのすゑはは みえゆくに つきこそいろも かはらさりけれ | 式子内親王 | 五 | 秋下 |

| 336 | すむ水にさやけき影のうつれはやこよひの月の名になかるらん すむみつに さやけきかけの うつれはや こよひのつきの なになかるらむ | 大宮右大臣 | 五 | 秋下 |

| 337 | 秋の月ちちに心をくたききてこよひ一よにたへすも有るかな あきのつき ちちにこころを くたききて こよひひとよに たへすもあるかな | 読人知らず | 五 | 秋下 |

| 338 | さよふけてきぬたのおとそたゆむなる月をみつつや衣うつらん さよふけて きぬたのおとそ たゆむなる つきをみつつや ころもうつらむ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 五 | 秋下 |

| 339 | 恋ひつつやいもかうつらむから衣きぬたのおとのそらになるまて こひつつや いもかうつらむ からころも きぬたのおとの そらになるまて | 大納言公実 | 五 | 秋下 |

| 340 | 松かせのおとたに秋はさひしきに衣うつなり玉川のさと まつかせの おとたにあきは さひしきに ころもうつなり たまかはのさと | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |

| 341 | たかためにいかにうてはかから衣ちたひやちたひ声のうらむる たかために いかにうてはか からころも ちたひやちたひ こゑのうらむる | 藤原基俊 | 五 | 秋下 |

| 342 | 衣うつおとをきくにそしられぬる里とほからぬ草枕とは ころもうつ おとをきくにそ しられぬる さととほからぬ くさまくらとは | 俊盛法師 | 五 | 秋下 |

| 343 | 夕きりや秋のあはれをこめつらむわけいる袖に露のおきそふ ゆふきりや あきのあはれを こめつらむ わけいるそてに つゆのおきそふ | 法橋宗円 | 五 | 秋下 |

| 344 | 秋ふかみたそかれ時のふちはかまにほふはなのる心ちこそすれ あきふかみ たそかれときの ふちはかま にほふはなのる ここちこそすれ | 崇徳院御製 | 五 | 秋下 |

| 345 | いかにしていはまもみえぬ夕暮にとなせのいかたおちてきつらん いかにして いはまもみえぬ ゆふきりに となせのいかた おちてきつらむ | 前参犠親隆 | 五 | 秋下 |

| 346 | けさみれはさなから霜をいたたきておきなさひゆく白菊の花 けさみれは さなからしもを いたたきて おきなさひゆく しらきくのはな | 藤原基俊 | 五 | 秋下 |

| 347 | しら菊のはにおく露にやとらすは花とそみましてらす月影 しらきくの はにおくつゆに やとらすは はなとそみまし てらすつきかけ | 内のおほいまうちきみ | 五 | 秋下 |

| 348 | 雪ならはまかきにのみはつもらしとおもひとくにそ白菊の花 ゆきならは まかきにのみは つもらしと おもひとくにそ しらきくのはな | 前大僧正行慶 | 五 | 秋下 |

| 349 | 朝な朝な籬のきくのうつろへは露さへ色のかはり行くかな あさなあさな まかきのきくの うつろへは つゆさへいろの かはりゆくかな | 祐盛法師 | 五 | 秋下 |

| 350 | さえわたる光を霜にまかへてや月にうつろふ白きくのはな さえわたる ひかりをしもに まかへてや つきにうつろふ しらきくのはな | 藤原家隆 | 五 | 秋下 |

| 351 | ことことにかなしかりけりむへしこそ秋の心をうれへといひけれ ことことに かなしかりけり うへしこそ あきのこころを うれへといひけれ | 藤原季通朝臣 | 五 | 秋下 |

| 352 | 秋にあへすさこそはくすの色つかめあなうらめしの風のけしきや あきにあへす さこそはくすの いろつかめ あなうらめしの かせのけしきや | 藤原基俊 | 五 | 秋下 |

| 353 | はつ時雨ふるほともなくしもとゆふかつらき山は色つきにけり はつしくれ ふるほともなく しもとゆふ かつらきやまは いろつきにけり | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 五 | 秋下 |

| 354 | むら雲の時雨れてそむる紅葉ははうすくこくこそ色にみえけれ むらくもの しくれてそむる もみちはは うすくこくこそ いろにみえけれ | 覚延法師 | 五 | 秋下 |

| 355 | しくれ行くよものこすゑの色よりも秋は夕のかはるなりけり しくれゆく よものこすゑの いろよりも あきはゆふへの かはるなりけり | 藤原定家 | 五 | 秋下 |

| 356 | おほろけの色とや人のおもふらむをくらの山をてらす紅葉は おほろけの いろとやひとの おもふらむ をくらのやまを てらすもみちは | 道命法師 | 五 | 秋下 |

| 357 | 君みんと心やしけんたつたひめ紅葉の錦いろをつくせり きみみむと こころやしけむ たつたひめ もみちのにしき いろをつくせり | 小弁 | 五 | 秋下 |

| 358 | 故郷にとふ人あらはもみちはのちりなん後をまてとこたへよ ふるさとに とふひとあらは もみちはの ちりなむのちを まてとこたへよ | 素意法師 | 五 | 秋下 |

| 359 | 山ひめにちへのにしきをたむけてもちる紅葉はをいかてととめん やまひめに ちへのにしきを たむけても ちるもみちはを いかてととめむ | 左京大夫顕輔 | 五 | 秋下 |

| 360 | 紅葉はに月の光をさしそへてこれやあかちの錦なるらん もみちはに つきのひかりを さしそへて これやあかちの にしきなるらむ | 院御製 | 五 | 秋下 |

| 361 | 山おろしにうらつたひする紅葉かないかかはすへきすまのせきもり やまおろしに うらつたひする もみちかな いかかはすへき すまのせきもり | 右大臣 | 五 | 秋下 |

| 362 | 清見かた関にとまらてゆく船は嵐のさそふこのはなりけり きよみかた せきにとまらて ゆくふねは あらしのさそふ このはなりけり | 右近大将実房 | 五 | 秋下 |

| 363 | もみちはをせきもる神にたむけおきてあふ坂山をすくる木からし もみちはを せきもるかみに たむけおきて あふさかやまを すくるこからし | 権中納言実守 | 五 | 秋下 |

| 364 | 紅葉はのみなくれなゐにちりしけは名のみなりけり白川の関 もみちはの みなくれなゐに ちりしけは なのみなりけり しらかはのせき | 左大弁親宗 | 五 | 秋下 |

| 365 | みやこにはまた青葉にてみしかとももみちちりしく白川のせき みやこには またあをはにて みしかとも もみちちりしく しらかはのせき | 前右京権大夫頼政 | 五 | 秋下 |

| 366 | ささ波やひらのたかねの山おろしもみちをうみの物となしつる ささなみや ひらのたかねの やまおろし もみちをうみの ものとなしつる | 刑部卿範兼 | 五 | 秋下 |

| 367 | たつた山松のむらたちなかりせはいつくかのこるみとりならまし たつたやま まつのむらたち なかりせは いつくかのこる みとりならまし | 藤原清輔朝臣 | 五 | 秋下 |

| 368 | 秋といへはいはたのをののははそ原時雨もまたす紅葉しにけり あきといへは いはたのをのの ははそはら しくれもまたす もみちしにけり | 覚盛法師 | 五 | 秋下 |

| 369 | 庭のおもにちりてつもれる紅葉はは九重にしく錦なりけり にはのおもに ちりてつもれる もみちはは ここのへにしく にしきなりけり | 藤原公重朝臣 | 五 | 秋下 |

| 370 | けふみれは嵐の山はおほゐ川もみち吹きおろす名にこそ有りけれ けふみれは あらしのやまは おほゐかは もみちふきおろす なにこそありけれ | 俊恵法師 | 五 | 秋下 |

| 371 | おほゐかはなかれておつる紅葉かなさそふは峰の嵐のみかは おほゐかは なかれておつる もみちかな さそふはみねの あらしのみかは | 道因法師 | 五 | 秋下 |

| 372 | 今そしる手向の山はもみち葉のぬさとちりかふ名こそ有りけれ いまそしる たむけのやまは もみちはの ぬさとちりかふ なにこそありけれ | 藤原清輔朝臣 | 五 | 秋下 |

| 373 | たつた山ふもとの里はとほけれと嵐のつてに紅葉をそみる たつたやま ふもとのさとは とほけれと あらしのつてに もみちをそみる | 祝部成仲 | 五 | 秋下 |

| 374 | 吹きみたるははそか原をみわたせは色なき風も紅葉しにけり ふきみたる ははそかはらを みわたせは いろなきかせも もみちしにけり | 賀茂成保 | 五 | 秋下 |

| 375 | 色かへぬ松ふく風のおとはしてちるはははそのもみちなりけり いろかへぬ まつふくかせの おとはして ちるはははその もみちなりけり | 藤原朝仲 | 五 | 秋下 |

| 376 | ふるさとの庭はこのはに色かへてかはらの松そみとりなりける ふるさとの にははこのはに いろかへて かはらぬまつそ みとりなりける | 惟宗広言 | 五 | 秋下 |

| 377 | ちりつもる木のはも風にさそはれて庭にも秋のくれにけるかな ちりつもる このはもかせに さそはれて にはにもあきの くれにけるかな | 法橋慈弁 | 五 | 秋下 |

| 378 | 秋の田にもみちちりける山さとをこともおろかにおもひけるかな あきのたに もみちちりける やまさとを こともおろかに おもひけるかな | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |

| 379 | ちりかかる谷のを川の色つくはこのはや水の時雨なるらん ちりかかる たにのをかはの いろつくは このはやみつの しくれなるらむ | 摂政前右大臣 | 五 | 秋下 |

| 380 | くれてゆく秋をは水やさそふらむ紅葉なかれぬ山河そなき くれてゆく あきをはみつや さそふらむ もみちなかれぬ やまかはそなき | 後三条内大臣 | 五 | 秋下 |

| 381 | 紅葉はのちり行くかたをたつぬれは秋も嵐のこゑのみそする もみちはの ちりゆくかたを たつぬれは あきもあらしの こゑのみそする | 崇徳院御製 | 五 | 秋下 |

| 382 | さらぬたに心ほそきを山さとのかねさへ秋のくれをつくなり さらぬたに こころほそきを やまさとの かねさへあきの くれをつくなり | 前大僧正覚忠 | 五 | 秋下 |

| 383 | からにしきぬさにたちもて行く秋もけふやたむけの山ちこゆらん からにしき ぬさにたちもて ゆくあきも けふやたむけの やまちこゆらむ | 瞻西上人 | 五 | 秋下 |

| 384 | あけぬともなほ秋風はおとつれて野へのけしきよおもかはりすな あけぬとも なほあきかせは おとつれて のへのけしきよ おもかはりすな | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |

| 385 | たつた山ちるもみちはをきてみれは秋はふもとにかへるなりけり たつたやま ちるもみちはを きてみれは あきはふもとに かへるなりけり | 前中納言匡房 | 五 | 秋下 |

| 386 | こよひまて秋はかきれとさためける神代もさらにうらめしきかな こよひまて あきはかきれと さためける かみよもさらに うらめしきかな | 花薗左大臣家小大進 | 五 | 秋下 |

| 387 | 昨日こそ秋はくれしかいつのまにいはまの水のうすこほるらん きのふこそ あきはくれしか いつのまに いはまのみつの うすこほるらむ | 大納言公実 | 六 | 冬 |

| 388 | いかはかりあきのなこりをなかめましけさはこのはに嵐ふかすは いかはかり あきのなこりを なかめまし けさはこのはに あらしふかすは | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |

| 389 | いつみ川水のみわたのふしつけにしはまのこほる冬はきにけり いつみかは みつのみわたの ふしつけに しはまもこほる ふゆはきにけり | 藤原仲実朝臣 | 六 | 冬 |

| 390 | ひまもなくちるもみちはにうつもれて庭のけしきも冬こもりけり ひまもなく ちるもみちはに うつもれて にはのけしきも ふゆこもりけり | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |

| 391 | さまさまの草葉もいまは霜かれぬ野へより冬やたちてきつらん さまさまの くさはもいまは しもかれぬ のへよりふゆや たちてきつらむ | 大炊御門右大臣 | 六 | 冬 |

| 392 | すむ水を心なしとはたれかいふこほりそ冬のはしめをもしる すむみつを こころなしとは たれかいふ こほりそふゆの はしめをもしる | 大納言隆季 | 六 | 冬 |

| 393 | 秋のうちはあはれしらせし風のおとのはけしさそふる冬はきにけり あきのうちは あはれしらせし かせのおとの はけしさそふる ふゆはきにけり | 前参議教長 | 六 | 冬 |

| 394 | わきも子かうはものすそのみつなみにけさこそ冬はたちはしめけれ わきもこか うはものすその みつなみに けさこそふゆは たちはしめけれ | 花薗左大臣家小大進 | 六 | 冬 |

| 395 | いつのまにかけひの水のこほるらむさこそ嵐のおとのかはらめ いつのまに かけひのみつの こほるらむ さこそあらしの おとのかはらめ | 藤原孝善 | 六 | 冬 |

| 396 | と山ふく貴のかせのおときけはまたきに冬のおくそしらるる とやまふく あらしのかせの おときけは またきにふゆの おくそしらるる | 和泉式部 | 六 | 冬 |

| 397 | はつ霜やおきはしむらん暁のかねのおとこそほのきこゆなれ はつしもや おきはしむらむ あかつきの かねのおとこそ ほのきこゆなれ | 大炊御門右大臣 | 六 | 冬 |

| 398 | たかさこのをのへのかねのおとすなり暁かけて霜やおくらん たかさこの をのへのかねの おとすなり あかつきかけて しもやおくらむ | 前中納言匡房 | 六 | 冬 |

| 399 | ひさきおふるをののあさちにおく霜のしろきをみれは夜やふけぬらん ひさきおふる をののあさちに おくしもの しろきをみれは よやふけぬらむ | 藤原基俊 | 六 | 冬 |

| 400 | 冬きては一よふたよを玉ささのはわけの霜のところせきまて ふゆきては ひとよふたよを たまささの はわけのしもの ところせきまて | 藤原定家 | 六 | 冬 |

| 401 | 霜さえてかれ行くをののをかへなるならのひろはに時雨ふるなり しもさえて かれゆくをのの をかへなる ならのひろはに しくれふるなり | 藤原基俊 | 六 | 冬 |

| 402 | ねさめしてたれかきくらん此ころのこのはにかかる夜半のしくれを ねさめして たれかきくらむ このころの このはにかかる よはのしくれを | 馬内侍 | 六 | 冬 |

| 403 | おとにさへたもとをぬらす時雨かなまきのいたやの夜はのねさめに おとにさへ たもとをぬらす しくれかな まきのいたやの よはのねさめに | 源定信(法名道舜) | 六 | 冬 |

| 404 | まはらなるまきのいたやにおとはしてもらぬ時雨やこのはなるらん まはらなる まきのいたやに おとはして もらぬしくれや このはなるらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 六 | 冬 |

| 405 | 木葉ちるとはかりききてやみなましもらて時雨の山めくりせは このはちる とはかりききて やみなまし もらてしくれの やまめくりせは | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 六 | 冬 |

| 406 | ひとりねの涙やそらにかよふらむ時雨にくもるあり明の月 ひとりねの なみたやそらに かよふらむ しくれにくもる ありあけのつき | 摂政前右大臣 | 六 | 冬 |

| 407 | うたたねは夢やうつつにかよふらむさめてもおなし時雨をそきく うたたねは ゆめやうつつに かよふらむ さめてもおなし しくれをそきく | 藤原隆信朝臣 | 六 | 冬 |

| 408 | 山めくる雲のしたにや成りぬらんすそ野の原にしくれすくなり やまめくる くものしたにや なりぬらむ すそののはらに しくれすくなり | 前右京権大夫頼政 | 六 | 冬 |

| 409 | 時雨れゆくをちのと山のみねつつきうつりもあへす雲かくるらん しくれゆく をちのとやまの みねつつき うつりもあへす くもかくるらむ | 源師光 | 六 | 冬 |

| 410 | あらしふくひらのたかねのねわたしにあはれしくるる神無月かな あらしふく ひらのたかねの ねわたしに あはれしくるる かみなつきかな | 道因法師 | 六 | 冬 |

| 411 | み山辺の時雨れてわたるかすことにかことかましき玉かしはかな みやまへの しくれてわたる かすことに かことかましき たまかしはかな | 中納言国信 | 六 | 冬 |

| 412 | このはのみちるかとおもひし時雨には涙もたへぬ物にそ有りける このはのみ ちるかとおもひし しくれには なみたもたへぬ ものにそありける | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |

| 413 | ふりはへて人もとひこぬ山さとは時雨はかりそすきかてにする ふりはへて ひともとひこぬ やまさとは しくれはかりそ すきかてにする | 二条太皇大后宮肥後 | 六 | 冬 |

| 414 | 時雨れつるまやののきはのほとなきにやかてさしいる月のかけかな しくれつる まやののきはの ほとなきに やかてさしいる つきのかけかな | 藤原定家 | 六 | 冬 |

| 415 | 玉つさに涙のかかる心ちしてしくるるそらに雁のなくなる たまつさに なみたのかかる ここちして しくるるそらに かりのなくなる | 読人知らず | 六 | 冬 |

| 416 | みねこえにならのはつたひおとつれてやかて軒はに時雨きにけり みねこえに ならのはつたひ おとつれて やかてのきはに しくれきにけり | 源仲頼 | 六 | 冬 |

| 417 | 暁のねさめにすくる時雨こそもらても人の袖ぬらしけれ あかつきの ねさめにすくる しくれこそ もらてもひとの そてぬらしけれ | 紀康宗 | 六 | 冬 |

| 418 | ちりはててのちさへ風をいとふかなもみちをふけるみ山へのさと ちりはてて のちさへかせを いとふかな もみちをふける みやまへのさと | 藤原盛雅 | 六 | 冬 |

| 419 | 都たにさひしさまさる木からしにみねの松かせおもひこそやれ みやこたに さひしさまさる こからしに みねのまつかせ おもひこそやれ | 中納言定頼女 | 六 | 冬 |

| 420 | あさほらけうちの河霧たえたえにあらはれわたるせせの網代木 あさほらけ うちのかはきり たえたえに あらはれわたる せせのあしろき | 中納言定頼 | 六 | 冬 |

| 421 | やかたをのましろのたかを引きすゑてうたのとたちをかりくらしつる やかたをの ましろのたかを ひきすゑて うたのとたちを かりくらしつる | 藤原仲実朝臣 | 六 | 冬 |

| 422 | ふる雪にゆくへも見えすはし鷹のをふさのすすのおとはかりして ふるゆきに ゆくへもみえす はしたかの をふさのすすの おとはかりして | 隆源法師 | 六 | 冬 |

| 423 | 夕まくれ山かたつきてたつ鳥のはおとにたかをあはせつるかな ゆふまくれ やまかたつきて たつとりの はおとにたかを あはせつるかな | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |

| 424 | いもかりとさほの川へをわかゆけはさよかふけぬる千鳥なくなり いもかりと さほのかはへを わかゆけは さよかふけぬる ちとりなくなり | 藤原長能 | 六 | 冬 |

| 425 | すまのせき有明のそらになく千鳥かたふく月はなれもかなしき すまのせき ありあけのそらに なくちとり かたふくつきは なれもかなしき | 皇太后宮大夫俊成 | 六 | 冬 |

| 426 | いはこゆるあら磯なみにたつ千とり心ならてやうらつたふらん いはこゆる あらいそなみに たつちとり こころならすや うらつたふらむ | 道因法師 | 六 | 冬 |

| 427 | 霜さえてさ夜もなかゐのうらさむみ明けやらすとや千鳥鳴くらん しもさえて さよもなかゐの うらさむみ あけやらすとや ちとりなくらむ | 法印静賢 | 六 | 冬 |

| 428 | しもかれのなにはのあしのほのほのとあくる湊に千とり鳴くなり しもかれの なにはのあしの ほのほのと あくるみなとに ちとりなくなり | 賀茂成保 | 六 | 冬 |

| 429 | かたみにやうはけの霜をはらふらむともねのをしのもろこゑになく かたみにや うはけのしもを はらふらむ ともねのをしの もろこゑになく | 源親房 | 六 | 冬 |

| 430 | 水鳥をみつのうへとやよそにみむ我もうきたる世をすくしつつ みつとりを みつのうへとや よそにみむ われもうきたる よをすくしつつ | 紫式部 | 六 | 冬 |

| 431 | みつ鳥の玉ものとこのうき枕ふかきおもひはたれかまされる みつとりの たまものとこの うきまくら ふかきおもひは たれかまされる | 前中納言匡房 | 六 | 冬 |

| 432 | このころのをしのうきねそあはれなるうはけの霜よ下のこほりよ このころの をしのうきねそ あはれなる うはけのしもよ したのこほりよ | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |

| 433 | なにはかたいりえをめくるあしかもの玉ものふねにうきねすらしも なにはかた いりえをめくる あしかもの たまものふねに うきねすらしも | 左京大夫顕輔 | 六 | 冬 |

| 434 | をし鳥のうきねのとこやあれぬらんつららゐにけりこやの池水 をしとりの うきねのとこや あれぬらむ つららゐにけり こやのいけみつ | 権中納言経房 | 六 | 冬 |

| 435 | かものゐるいりえのあしは霜かれておのれのみこそあをはなりけれ かものゐる いりえのあしは しもかれて おのれのみこそ あをはなりけれ | 道因法師 | 六 | 冬 |

| 436 | おく霜をはらひかねてやしをれふすかつみかしたにをしのなくらん おくしもを はらひかねてや しをれふす かつみかしたに をしのなくらむ | 賀茂重保 | 六 | 冬 |

| 437 | あしかものすたく入えの月かけはこほりそ浪のかすにくたくる あしかもの すたくいりえの つきかけは こほりそなみの かすにくたくる | 前左衛門督公光 | 六 | 冬 |

| 438 | 夜をかさねむすふ氷のしたにさヘ心ふかくもやとる月かな よをかさね むすふこほりの したにさへ こころふかくも やとるつきかな | 平実重 | 六 | 冬 |

| 439 | いつくにか月はひかりをととむらんやとりし水も氷ゐにけり いつくにか つきはひかりを ととむらむ やとりしみつも こほりゐにけり | 左大弁親宗 | 六 | 冬 |

| 440 | 冬くれはゆくてに人はくまねともこほりそむすふ山の井の水 ふゆくれは ゆくてにひとは くまねとも こほりそむすふ やまのゐのみつ | 藤原成家朝臣 | 六 | 冬 |

| 441 | 月のすむそらには雲もなかりけりうつりし水はこほりへたてて つきのすむ そらにはくもも なかりけり うつりしみつは こほりへたてて | 道因法師 | 六 | 冬 |

| 442 | つららゐてみかける影のみゆるかなまことにいまや玉川の水 つららゐて みかけるかけの みゆるかな まことにいまや たまかはのみつ | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |

| 443 | 月さゆる氷のうへにあられふり心くたくる玉川のさと つきさゆる こほりのうへに あられふり こころくたくる たまかはのさと | 皇太后宮大夫俊成 | 六 | 冬 |

| 444 | さゆる夜のまきのいたやのひとりねに心くたけと霰ふるなり さゆるよの まきのいたやの ひとりねに こころくたけと あられふるなり | 左近中将良経 | 六 | 冬 |

| 445 | 朝戸あけてみるそさひしきかた岡のならのひろはにふれるしらゆき あさとあけて みるそさひしき かたをかの ならのひろはに ふれるしらゆき | 大納言経信 | 六 | 冬 |

| 446 | 夜をこめて谷の戸ほそに風さむみかねてそしるきみねのはつ雪 よをこめて たにのとほそに かせさむみ かねてそしるき みねのはつゆき | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |

| 447 | さえわたるよはのけしきにみやまへの雪のふかさを空にしるかな さえわたる よはのけしきに みやまへの ゆきのふかさを そらにしるかな | 藤原季通朝臣 | 六 | 冬 |

| 448 | きゆるをや都の人はをしむらんけさ山さとにはらふしら雪 きゆるをや みやこのひとは をしむらむ けさやまさとに はらふしらゆき | 藤原清輔朝臣 | 六 | 冬 |

| 449 | 霜かれのまかきのうちの雪みれはきくよりのちの花も有りけり しもかれの まかきのうちの ゆきみれは きくよりのちの はなもありけり | 藤原資隆朝臣 | 六 | 冬 |

| 450 | たとへてもいはむかたなし月かけにうす雲かけてふれるしら雪 たとへても いはむかたなし つきかけに うすくもかけて ふれるしらゆき | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 六 | 冬 |

| 451 | み山ちはかつふる雪にうつもれていかてかこまのあとをたつねん みやまちは かつふるゆきに うつもれて いかてかこまの あとをたつねむ | 前参議教長 | 六 | 冬 |

| 452 | おしなへて山のしら雪つもれともしるきはこしのたかねなりけり おしなへて やまのしらゆき つもれとも しるきはこしの たかねなりけり | 治部卿通俊 | 六 | 冬 |

| 453 | と山にはしはのしたはもちりはててをちのたかねに雪ふりにけり とやまには しはのしたはも ちりはてて をちのたかねに ゆきふりにけり | 藤原顕綱朝臣 | 六 | 冬 |

| 454 | 雪ふれは谷のかけはしうつもれて梢そ冬の山ちなりける ゆきふれは たにのかけはし うつもれて こすゑそふゆの やまちなりける | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |

| 455 | 雪つもるみねにふふきやわたるらむこしのみそらにまよふしら雲 ゆきつもる みねにふふきや わたるらむ こしのみそらに まよふしらくも | 二条院御製 | 六 | 冬 |

| 456 | 浪かけはみきはの雪もきえなまし心ありてもこほる池かな なみかけは みきはのゆきも きえなまし こころありても こほるいけかな | 仁和寺法親王(守覚) | 六 | 冬 |

| 457 | 山さとのかきねは雪にうつもれて野へとひとつに成りにけるかな やまさとの かきねはゆきに うつもれて のへとひとつに なりにけるかな | 右のおほいまうちきみ | 六 | 冬 |

| 458 | あともたえしをりも雪にうつもれてかへる山ちにまとひぬるかな あともたえ しをりもゆきに うつもれて かへるやまちに まとひぬるかな | 右近大将実房 | 六 | 冬 |

| 459 | こえかねていまそこし路をかへる山雪ふる時の名にこそ有りけれ こえかねて いまそこしちを かへるやま ゆきふるときの なにこそありけれ | 前右京権大夫頼政 | 六 | 冬 |

| 460 | 浪まよりみえしけしきそかはりぬる雪ふりにけり松かうら島 なみまより みえしけしきそ かはりぬる ゆきふりにけり まつかうらしま | 顕昭法師 | 六 | 冬 |

| 461 | ふふきするなからの山をみわたせはをのへをこゆるしかのうらなみ ふふきする なからのやまを みわたせは をのへをこゆる しかのうらなみ | 藤原良清 | 六 | 冬 |

| 462 | ふる雪にのきはの竹もうつもれて友こそなけれ冬の山さと ふるゆきに のきはのたけも うつもれて ともこそなけれ ふゆのやまさと | 読人不知 | 六 | 冬 |

| 463 | こまのあとはかつふる雪にうつもれておくるる人や道まとふらん こまのあとは かつふるゆきに うつもれて おくるるひとや みちまとふらむ | 西住法師 | 六 | 冬 |

| 464 | くれ竹のをれふすおとのなかりせは夜ふかき雪をいかてしらまし くれたけの をれふすおとの なかりせは よふかきゆきを いかてしらまし | 坂上明兼 | 六 | 冬 |

| 465 | ましはかるをののほそ道あとたえてふかくも雪のなりにけるかな ましはかる をののほそみち あとたえて ふかくもゆきの なりにけるかな | 藤原為季 | 六 | 冬 |

| 466 | 雪ふれは木木のこすゑにさきそむるえたよりほかの花もちりけり ゆきふれは ききのこすゑに さきそむる えたよりほかの はなもちりけり | 俊恵法師 | 六 | 冬 |

| 467 | ふるままに跡たえぬれはすすか山雪こそせきのとさしなりけれ ふるままに あとたえぬれは すすかやま ゆきこそせきの とさしなりけれ | 内大臣 | 六 | 冬 |

| 468 | 山さとのかきねの梅はさきにけりかはかりこそは春もにほはめ やまさとの かきねのうめは さきにけり かはかりこそは はるもにほはめ | 天台座主明快 | 六 | 冬 |

| 469 | かきくらしこし路もみえすふる雪にいかてかとしのかへり行くらん かきくらし こしちもみえす ふるゆきに いかてかとしの かへりゆくらむ | 前大納言実長 | 六 | 冬 |

| 470 | さりともとなけきなけきてすくしつるとしもこよひにくれはてにけり さりともと なけきなけきて すくしつる としもこよひに くれはてにけり | 前左衛門督公光 | 六 | 冬 |

| 471 | あはれにもくれゆくとしのひかすかなかへらむことは夜のまとおもふに あはれにも くれゆくとしの ひかすかな かへらむことは よのまとおもふに | 相模 | 六 | 冬 |

| 472 | かすならぬ身にはつもらぬとしならはけふのくれをもなけかさらまし かすならぬ みにはつもらぬ としならは けふのくれをも なけかさらまし | 惟宗広言 | 六 | 冬 |

| 473 | をしめともはかなくくれてゆく年のしのふむかしにかへらましかは をしめとも はかなくくれて ゆくとしの しのふむかしに かへらましかは | 源光行 | 六 | 冬 |

| 474 | 一とせははかなき夢のここちしてくれぬるけふそおとろかれける ひととせは はかなきゆめの ここちして くれぬるけふそ おとろかれける | 前律師俊宗 | 六 | 冬 |

| 475 | みやこにておくりむかふといそきしをしらてや年のけふはくれなん みやこにて おくりむかふと いそきしを しりてやとしの けふはくれなむ | 民部卿親範 | 六 | 冬 |

| 476 | むかしみし心はかりをしるへにておもひそおくるいきの松原 むかしみし こころはかりを しるへにて おもひそおくる いきのまつはら | 藤原実方朝臣 | 七 | 離別 |

| 477 | わかれよりまさりてをしき命かなきみに二たひあはむとおもへは わかれより まさりてをしき いのちかな きみにふたたひ あはむとおもへは | 前太納言公任 | 七 | 離別 |

| 478 | なきよわるまかきの虫もとめかたき秋のわかれやかなしかるらん なきよわる まかきのむしも とめかたき あきのわかれや かなしかるらむ | 紫式部 | 七 | 離別 |

| 479 | かへりこむほともさためぬわかれちは都のてふりおもひいてにせよ かへりこむ ほともさためぬ わかれちは みやこのてふり おもひいてにせよ | 大納言公実 | 七 | 離別 |

| 480 | 行すゑをまつへき身こそおいにけれ別はみちのとほきのみかは ゆくすゑを まつへきみこそ おいにけれ わかれはみちの とほきのみかは | 前中納言匡房 | 七 | 離別 |

| 481 | わするなよかへる山ちにあとたえて日かすは雪のふりつもるとも わするなよ かへるやまちに あとたえて ひかすはゆきの ふりつもるとも | 源俊頼朝臣 | 七 | 離別 |

| 482 | かへりこむほとをはいつといひおかし定なき身は人たのめなり かへりこむ ほとをはいつと いひおかし さためなきみは ひとたのめなり | 大僧正行尊 | 七 | 離別 |

| 483 | たのむれと心かはりてかへりこはこれそやかての別なるへき たのむれと こころかはりて かへりこは これそやかての わかれなるへき | 左京大夫顕輔 | 七 | 離別 |

| 484 | かきりあらむ道こそあらめこの世にて別るへしとはおもはさりしを かきりあらむ みちこそあらめ このよにて わかるへしとは おもはさりしを | 上西門院兵衛 | 七 | 離別 |

| 485 | 行くきみをととめまほしくおもふかな我も恋しき都なれとも ゆくきみを ととめまほしく おもふかな われもこひしき みやこなれとも | 藤原経衡 | 七 | 離別 |

| 486 | 年へたる人の心をおもひやれ君たにこふる花の都を としへたる ひとのこころを おもひやれ きみたにこふる はなのみやこを | 太宰大弐資通 | 七 | 離別 |

| 487 | もろともに行人もなき別ちに涙はかりそとまらさりける もろともに ゆくひともなき わかれちに なみたはかりそ とまらさりける | 道命法師 | 七 | 離別 |

| 488 | なからへてあるへき身としおもはねはわするなとたにえこそちきらね なからへて あるへきみとし おもはねは わするなとたに えこそちきらね | 天台座主源心 | 七 | 離別 |

| 489 | あはれとしおもはむ人は別れしを心は身よりほかのものかは あはれとし おもはむひとは わかれしを こころはみより ほかのものかは | 読人不知 | 七 | 離別 |

| 490 | 別れてもおなしみやこにありしかはいとこのたひの心ちやはせし わかれても おなしみやこに ありしかは いとこのたひの ここちやはせし | 和泉式部 | 七 | 離別 |

| 491 | しのへともこのわかれちをおもふにはから紅の涙こそふれ しのへとも このわかれちを おもふには からくれなゐの なみたこそふれ | 成尋法師母 | 七 | 離別 |

| 492 | 心をもきみをもやとにととめおきて涙とともにいつるたひかな こころをも きみをもやとに ととめおきて なみたとともに いつるたひかな | 僧都覚雅 | 七 | 離別 |

| 493 | まてといひてたのめし秋もすきぬれは帰る山ちの名そかひもなき まてといひて たのめしあきも すきぬれは かへるやまちの なそかひもなき | 西住法師 | 七 | 離別 |

| 494 | をしへおくかたみをふかくしのはなん身はあを海の浪になかれぬ をしへおく かたみをふかく しのはなむ みはあをうみの なみになかれぬ | 入道前太政大臣 | 七 | 離別 |

| 495 | あらすのみなりゆくたひの別ちにてなれしことのねこそかはらね あらすのみ なりゆくたひの わかれちに てなれしことの ねこそかはらね | 右大臣 | 七 | 離別 |

| 496 | わするなよをはすて山の月みても都をいつるあり明のそら わするなよ をはすてやまの つきみても みやこをいつる ありあけのそら | 右衛門督頼実 | 七 | 離別 |

| 497 | わかれても心へたつなたひころもいくへかさなる山ちなりとも わかれても こころへたつな たひころも いくへかさなる やまちなりとも | 藤原定家 | 七 | 離別 |

| 498 | 有明の月もしみつにやとりけりこよひはこえしあふ坂のせき ありあけの つきもしみつに やとりけり こよひはこえし あふさかのせき | 藤原範永朝臣 | 八 | 羈旅 |

| 499 | はりまちやすまのせきやのいたひさし月もれとてやまはらなるらん はりまちや すまのせきやの いたひさし つきもれとてや まはらなるらむ | 中納言師俊 | 八 | 羈旅 |

| 500 | あたら夜をいせのはま荻をりしきていも恋しらにみつる月かな あたらよを いせのはまをき をりしきて いもこひしらに みつるつきかな | 藤原基俊 | 八 | 羈旅 |

| 501 | 浪のうへにあり明の月をみましやはすまのせきやにとまらさりせは なみのうへに ありあけのつきを みましやは すまのせきやに とまらさりせは | 中納言国信 | 八 | 羈旅 |

| 502 | よなよなのたひねのとこに風さえてはつ雪ふれるさやの中山 よなよなの たひねのとこに かせさえて はつゆきふれる さやのなかやま | 八条前太政大臣 | 八 | 羈旅 |

| 503 | 水のうへにうきねをしてそおもひしるかかれはをしも鳴くにそ有りける みつのうへに うきねをしてそ おもひしる かかれはをしも なくにそありける | 和泉式部 | 八 | 羈旅 |

| 504 | おもふことなくてそみましよさの海のあまのはしたて都なりせは おもふこと なくてそみまし よさのうみの あまのはしたて みやこなりせは | 赤染衛門 | 八 | 羈旅 |

| 505 | 宮木ひくあつさの杣をかきわけてなにはのうらをとほさかりぬる みやきひく あつさのそまを かきわけて なにはのうらを とほさかりぬる | 能因法師 | 八 | 羈旅 |

| 506 | すみのえにまつらむとのみなけきつつ心つくしにとしをふるかな すみのえに まつらむとのみ なけきつつ こころつくしに としをふるかな | 津守有基 | 八 | 羈旅 |

| 507 | わかれゆく都のかたの恋しきにいさむすひみむ忘井の水 わかれゆく みやこのかたの こひしきに いさむすひみむ わすれゐのみつ | 斎宮甲斐 | 八 | 羈旅 |

| 508 | さ夜ふかき雲ゐに雁もおとすなりわれひとりやは旅の空なる さよふかき くもゐのかりも おとすなり われひとりやは たひのそらなる | 源雅光 | 八 | 羈旅 |

| 509 | かり衣そての涙にやとる夜は月もたひねの心ちこそすれ かりころも そてのなみたに やとるよは つきもたひねの ここちこそすれ | 崇徳院御製 | 八 | 羈旅 |

| 510 | 松かねの枕もなにかあたならむ玉のゆかとてつねのとこかは まつかねの まくらもなにか あたならむ たまのゆかとて つねのとこかは | 崇徳院御製 | 八 | 羈旅 |

| 511 | 花さきし野へのけしきも,かれぬこれにてそしる旅の日かすは はなさきし のへのけしきも しもかれぬ これにてそしる たひのひかすは | 大炊御門右大臣 | 八 | 羈旅 |

| 512 | さらしなやをはすて山に月みると都にたれかわれをしるらん さらしなや をはすてやまに つきみると みやこにたれか われをしるらむ | 藤原季通朝臣 | 八 | 羈旅 |

| 513 | 道すから心もそらになかめやるみやこの山の雲かくれぬる みちすから こころもそらに なかめやる みやこのやまの くもかくれぬる | 待賢門院堀川 | 八 | 羈旅 |

| 514 | ささのはをゆふ暮なからをりしけは玉ちるたひのくさ枕かな ささのはを ゆふつゆなから をりしけは たまちるたひの くさまくらかな | 同院安芸 | 八 | 羈旅 |

| 515 | うらつたふいそのとまやのかち枕ききもならはぬ浪のおとかな うらつたふ いそのとまやの かちまくら ききもならはぬ なみのおとかな | 皇太后宮大夫俊成 | 八 | 羈旅 |

| 516 | わたのはらはるかに浪をへたてきて都にいてし月をみるかな わたのはら はるかになみを へたてきて みやこにいてし つきをみるかな | 西行法師 | 八 | 羈旅 |

| 517 | さためなきうき世の中としりぬれはいつこも旅の心ちこそすれ さためなき うきよのなかと しりぬれは いつこもたひの ここちこそすれ | 高野法親王(覚法) | 八 | 羈旅 |

| 518 | おほつかないかになるみのはてならむ行へもしらぬたひのかなしさ おほつかな いかになるみの はてならむ ゆくへもしらぬ たひのかなしさ | 前中納言師仲 | 八 | 羈旅 |

| 519 | 日をへつつゆくにはるけき道なれとすゑをみやことおもはましかは ひをへつつ ゆくにはるけき みちなれと すゑをみやこと おもはましかは | 左京大夫修範 | 八 | 羈旅 |

| 520 | かくはかりあはれならしをしくるとも磯の松かねまくらならすは かくはかり あはれならしを しくるとも いそのまつかね まくらならすは | 読人不知 | 八 | 羈旅 |

| 521 | 月みれはまつ都こそこひしけれまつらんとおもふ人はなけれと つきみれは まつみやここそ こひしけれ まつらむとおもふ ひとはなけれと | 道因法師 | 八 | 羈旅 |

| 522 | あふさかの関には人もなかりけりいはまの水のもるにまかせて あふさかの せきにはひとも なかりけり いはまのみつの もるにまかせて | 祝部成仲 | 八 | 羈旅 |

| 523 | こえて行くともやなからむあふ坂のせきのし水のかけはなれなは こえてゆく ともやなからむ あふさかの せきのしみつの かけはなれなは | 大納言定房 | 八 | 羈旅 |

| 524 | たひ衣あさたつをのの露しけみしほりもあへすしのふもちすり たひころも あさたつをのの つゆしけみ しほりもあへす しのふもちすり | 前大僧正覚忠 | 八 | 羈旅 |

| 525 | 風のおとにわきそかねまし松かねのまくらにもらぬ時雨なりせは かせのおとに わきそかねまし まつかねの まくらにもらぬ しくれなりせは | 右近大将実房 | 八 | 羈旅 |

| 526 | もしほ草しきつのうらのねさめには時雨にのみや袖はぬれける もしほくさ しきつのうらの ねさめには しくれにのみや そてはぬれける | 俊恵法師 | 八 | 羈旅 |

| 527 | 玉もふくいそやかしたにもる時雨たひねのそてもしほたれよとや たまもふく いそやかしたに もるしくれ たひねのそても しほたれよとや | 源仲綱 | 八 | 羈旅 |

| 528 | 草枕おなしたひねの袖にまた夜はのしくれもやとはかりけり くさまくら おなしたひねの そてにまた よはのしくれも やとはかりけり | 太皇太后宮小侍従 | 八 | 羈旅 |

| 529 | はるはるとつもりのおきをこきゆけはきしの松かせとほさかるなり はるはると つもりのおきを こきゆけは きしのまつかせ とほさかるなり | 摂政前右大臣 | 八 | 羈旅 |

| 530 | わたのはらしほちはるかにみわたせは雲と浪とはひとつなりけり わたのはら しほちはるかに みわたせは くもとなみとは ひとつなりけり | 刑部卿頼輔 | 八 | 羈旅 |

| 531 | あはれなる野しまかさきのいほりかな露おく袖に浪もかけけり あはれなる のしまかさきの いほりかな つゆおくそてに なみもかけけり | 皇太后宮大夫俊成 | 八 | 羈旅 |

| 532 | よしさらは磯のとまやに旅ねせん浪かけすとてぬれぬ袖かは よしさらは いそのとまやに たひねせむ なみかけすとて ぬれぬそてかは | 仁和寺法親王(守覚) | 八 | 羈旅 |

| 533 | たひのよに又たひねして草まくらゆめのうちにも夢をみるかな たひのよに またたひねして くさまくら ゆめのうちにも ゆめをみるかな | 法印慈円 | 八 | 羈旅 |

| 534 | 草まくらかりねの夢にいくたひかなれし都にゆきかへるらん くさまくら かりねのゆめに いくたひか なれしみやこに ゆきかへるらむ | 左兵衛督隆房 | 八 | 羈旅 |

| 535 | いつもかく有あけの月のあけかたは物やかなしきすまの関守 いつもかく ありあけのつきの あけかたは ものやかなしき すまのせきもり | 法眼兼覚 | 八 | 羈旅 |

| 536 | たひねするすまのうらちのさよ千とりこゑこそ袖の浪はかけけれ たひねする すまのうらちの さよちとり こゑこそそての なみはかけけれ | 藤原家隆 | 八 | 羈旅 |

| 537 | かくしつつつひにとまらむよもきふのおもひしらるる草枕かな かくしつつ つひにとまらむ よもきふの おもひしらるる くさまくらかな | 円玄法師 | 八 | 羈旅 |

| 538 | たひねするこのした露の袖にまた時雨ふるなりさよの中山 たひねする このしたつゆの そてにまた しくれふるなり さよのなかやま | 律師覚弁 | 八 | 羈旅 |

| 539 | たひねするいほりをすくるむら時雨なこりまてこそ袖はぬれけれ たひねする いほりをすくる むらしくれ なこりまてこそ そてはぬれけれ | 藤原資忠 | 八 | 羈旅 |

| 540 | あられもるふはのせきやにたひねして夢をもえこそとほささりけれ あられもる ふはのせきやに たひねして ゆめをもえこそ とほささりけれ | 大中臣親守 | 八 | 羈旅 |

| 541 | かくはかりうき身のほともわすられて猶恋しきは都なりけり かくはかり うきみのほとも わすられて なほこひしきは みやこなりけり | 平康頼(法名性照) | 八 | 羈旅 |

| 542 | さつまかたおきの小島にわれありとおやにはつけよやへのしほかせ さつまかた おきのこしまに われありと おやにはつけよ やへのしほかせ | 平康頼(法名性照) | 八 | 羈旅 |

| 543 | あつまちも年もすゑにや成りぬらん雪ふりにけり白川のせき あつまちも としもすゑにや なりぬらむ ゆきふりにけり しらかはのせき | 僧都印性 | 八 | 羈旅 |

| 544 | いはねふみ嶺のしひしはをりしきて雲にやとかるゆふくれのそら いはねふみ みねのしひしは をりしきて くもにやとかる ゆふくれのそら | 寂蓮法師 | 八 | 羈旅 |

| 545 | 春くれはちりにし花もさきにけりあはれ別のかからましかは はるくれは ちりにしはなも さきにけり あはれわかれの かからましかは | 中務卿具平親王 | 九 | 哀傷 |

| 546 | 行きかへり春やあはれとおもふらん契りし人の又もあはねは ゆきかへり はるやあはれと おもふらむ ちりにしひとの またもあはねは | 大納言公任 | 九 | 哀傷 |

| 547 | うゑおきし人のかたみとみぬたにもやとのさくらをたれかをしまぬ うゑおきし ひとのかたみと みぬたにも やとのさくらを たれかをしまぬ | 藤原範永朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 548 | をしきかなかたみにきたるふち衣たた此ころにくちはてぬへし をしきかな かたみにきたる ふちころも たたこのころに くちはてぬへし | 和泉式部 | 九 | 哀傷 |

| 549 | くちなしのそのにやわか身入りにけんおもふことをもいはてやみぬる くちなしの そのにやわかみ いりにけむ おもふことをも いはてやみぬる | 藤原道信朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 550 | おもひかねきのふのそらをなかむれはそれかとみゆる雲たにもなし おもひかね きのふのそらを なかむれは それかとみゆる くもたにもなし | 藤原頼孝 | 九 | 哀傷 |

| 551 | うつつとも夢ともえこそわきはてねいつれの時をいつれとかせん うつつとも ゆめともえこそ わきはてね いつれのときを いつれとかせむ | 花山院御製 | 九 | 哀傷 |

| 552 | さくら花みるにもかなし中中にことしの春はさかすそあらまし さくらはな みるにもかなし なかなかに ことしのはるは さかすそあらまし | 源道済 | 九 | 哀傷 |

| 553 | おくれしとおもへとしなぬわかみかなひとりやしらぬ道をゆくらん おくれしと おもへとしなぬ わかみかな ひとりやしらぬ みちをゆくらむ | 道命法師 | 九 | 哀傷 |

| 554 | おいらくの命のあまりなかくして君に二たひわかれぬるかな おいらくの いのちのあまり なかくして きみにふたたひ わかれぬるかな | 藤原長能 | 九 | 哀傷 |

| 555 | 一こゑも君につけなんほとときすこの五月雨はやみにまとふと ひとこゑも きみにつけなむ ほとときす このさみたれは やみにまとふと | 上東門院 | 九 | 哀傷 |

| 556 | あやめ草なみたの玉にぬきかへてをりならぬねを猶そかけつる あやめくさ なみたのたまに ぬきかへて をりならぬねを なほそかけつる | 弁乳母 | 九 | 哀傷 |

| 557 | 玉ぬきしあやめのくさはありなからよとのはあれん物とやはみし たまぬきし あやめのくさは ありなから よとのはあれむ ものとやはみし | 江侍従 | 九 | 哀傷 |

| 558 | かなしさをかつはおもひもなくさめよたれもつひにはとまるへきかは かなしさを かつはおもひも なくさめよ たれもつひには とまるへきかは | 大弐三位 | 九 | 哀傷 |

| 559 | たれもみなとまるへきにはあらねともおくるるほとは猶そかなしき たれもみな とまるへきには あらねとも おくるるほとは なほそかなしき | 大納言長家 | 九 | 哀傷 |

| 560 | おほかたにさやけからぬか月かけは涙くもらぬ人にみせはや おほかたに さやけからぬか つきかけは なみたくもらぬ ひとにみせはや | 承香殿女御 | 九 | 哀傷 |

| 561 | かなしさにそへても物のかなしきはわかれのうちの別なりけり かなしさに そへてもものの かなしきは わかれのうちの わかれなりけり | 小弁命帰 | 九 | 哀傷 |

| 562 | うきもののさすかにをしきことしかなとほさかりなん君か別に うきものの さすかにをしき ことしかな とほさかりなむ きみかわかれに | 前中宮宣旨 | 九 | 哀傷 |

| 563 | かなしさはいととそまさる別れにしことしもけふをかき、りとおもへは かなしさは いととそまさる わかれにし ことしもけふを かきりとおもへは | 大納言長家 | 九 | 哀傷 |

| 564 | いつかたの雲ちとしらはたつねましつらはなれけん雁かゆくへを いつかたの くもちとしらは たつねまし つらはなれけむ かりかゆくへを | 紫式部 | 九 | 哀傷 |

| 565 | としをへて君かみなれしますかかみむかしの影はとまらさりけり としをへて きみかみなれし ますかかみ むかしのかけは とまらさりけり | 藤原道信朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 566 | つねよりもまたぬれそひしたもとかなむかしをかけておちし涙に つねよりも またぬれそひし たもとかな むかしをかけて おちしなみたに | 赤染衛門 | 九 | 哀傷 |

| 567 | うつつともおもひわかれてすくるまにみしよの夢をなにかたりけん うつつとも おもひわかれて すくるまに みしよのゆめを なにかたりけむ | 上東門院 | 九 | 哀傷 |

| 568 | みやこへとおもふにつけてかなしきはたれかはいまは我をまつらん みやこへと おもふにつけて かなしきは たれかはいまは われをまつらむ | 源実基朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 569 | もろともに春の花をはみしものを人におくるる秋そかなしき もろともに はるのはなをは みしものを ひとにおくるる あきそかなしき | 平雅康 | 九 | 哀傷 |

| 570 | 花とみし人はほとなくちりにけりわかみも風をまつとしらなん はなとみし ひとはほとなく ちりにけり わかみもかせを まつとしらなむ | 前中納言匡房 | 九 | 哀傷 |

| 571 | かわくまもなきすみそめのたもとかなくちなはなにをかたみにもせん かわくよも なきすみそめの たもとかな くちなはなにを かたみにもせむ | 藤原顕綱朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 572 | すみそめのたもとにかかるねをみれはあやめもしらぬ涙なりけり すみそめの たもとにかかる ねをみれは あやめもしらぬ なみたなりけり | 権中納言俊忠 | 九 | 哀傷 |

| 573 | あやめ草うきねをみても涙のみかくらん袖をおもひこそやれ あやめくさ うきねをみても なみたのみ かからむそてを おもひこそやれ | 中納言国信 | 九 | 哀傷 |

| 574 | おもひやれむなしきとこをうちはらひむかしをしのふ袖のしつくを おもひやれ むなしきとこを うちはらひ むかしをしのふ そてのしつくを | 藤原基俊 | 九 | 哀傷 |

| 575 | むねにみつおもひをたにもはるかさて煙とならむことそかなしき むねにみつ おもひをたにも はるかさて けふりとならむ ことそかなしき | 贈皇太后★子 | 九 | 哀傷 |

| 576 | もろともに有明の月をみしものをいかなるやみに君まとふらん もろともに ありあけのつきを みしものを いかなるやみに きみまとふらむ | 藤原有信朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 577 | うちならすかねのおとにやなかき夜もあけぬなりとはおもひしるらん うちならす かねのおとにや なかきよも あけぬなりとは おもひしるらむ | 慶範法師 | 九 | 哀傷 |

| 578 | かきりありて人はかたかたわかるとも涙をたにもととめてしかな かきりありて ひとはかたかた わかるとも なみたをたにも ととめてしかな | 崇徳院御製 | 九 | 哀傷 |

| 579 | ちりちりにわかるるけふのかなしさに涙しもこそとまらさりけれ ちりちりに わかるるけふの かなしさに なみたしもこそ とまらさりけれ | 上西門院兵衛 | 九 | 哀傷 |

| 580 | かなしさをこれよりけにやおもはましかねてならはぬ別なりせは かなしさを これよりけにや おもはまし かねてならはぬ わかれなりせは | 静厳法師 | 九 | 哀傷 |

| 581 | すみ染の色はいつれもかはらぬをぬれぬや君か衣なるらん すみそめの いろはいつれも かはらぬを ぬれぬやきみか ころもなるらむ | 天台座主勝範 | 九 | 哀傷 |

| 582 | つねよりもむつましきかなほとときすしての山ちのともとおもへは つねよりも むつましきかな ほとときす してのやまちの ともとおもへは | 鳥羽院御製 | 九 | 哀傷 |

| 583 | 心さしふかくそめてしふちころもきつる日かすのあさくもあるかな こころさし ふかくそめてし ふちころも きつるひかすの あさくもあるかな | 久我内のおほいまうちきみ | 九 | 哀傷 |

| 584 | たくひなくうきことみえしやとなれとそもわかるるはかなしかりけり たくひなく うきことみえし やとなれと そもわかるるは かなしかりけり | 大宮前おほきおほいまうち君 | 九 | 哀傷 |

| 585 | かそふれはむかしかたりに成りにけり別はいまの心ちすれとも かそふれは むかしかたりに なりにけり わかれはいまの ここちすれとも | 花薗左大臣の室 | 九 | 哀傷 |

| 586 | たなはたにことしはかさぬしひしはの袖しもことに露けかりけり たなはたに ことしはかさぬ しひしはの そてしもことに つゆけかりけり | 大納言実家 | 九 | 哀傷 |

| 587 | しひしはの露けき袖は七夕もかさぬにつけてあはれとやみん しひしはの つゆけきそては たなはたも かさぬにつけて あはれとやみむ | 三位(右大臣母) | 九 | 哀傷 |

| 588 | 故郷にけふこさりせはほとときすたれかむかしを恋ひてなかまし ふるさとに けふこさりせは ほとときす たれとむかしを こひてなかまし | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 九 | 哀傷 |

| 589 | つねにみし君かみゆきをけふとへはかへらぬたひときくそかなしき つねにみし きみかみゆきを けふとへは かへらぬたひと きくそかなしき | 法印澄憲 | 九 | 哀傷 |

| 590 | をしへおくそのことのはをみるたひに又とふかたのなきそかなしき をしへおく そのことのはを みるたひに またとふかたの なきそかなしき | 右大臣 | 九 | 哀傷 |

| 591 | とりへ山おもひやるこそかなしけれひとりやこけの下にくちなん とりへやま おもひやるこそ かなしけれ ひとりやこけの したにくちなむ | 民部卿成範 | 九 | 哀傷 |

| 592 | かきり有りて二重はきねはふち衣なみたはかりをかさねつるかな かきりありて ふたへはきねは ふちころも なみたはかりを かさねつるかな | 藤原貞憲朝臣 | 九 | 哀傷 |

| 593 | 三とせまてなれしは夢の心ちしてけふそうつつの別なりける みとせまて なれしはゆめの ここちして けふそうつつの わかれなりける | 右京大夫季能 | 九 | 哀傷 |

| 594 | いりぬるかあかぬ別のかなしさをおもひしれとや山のはの月 いりぬるか あかぬわかれの かなしさを おもひしれとや やまのはのつき | 僧都印性 | 九 | 哀傷 |

| 595 | 野へみれはむかしのあとやたれならむその世もしらぬ苔のしたかな のへみれは むかしのあとや たれならむ そのよもしらぬ こけのしたかな | 左京大夫修範 | 九 | 哀傷 |

| 596 | なにことのふかき思ひにいつみ川そこの玉もとしつみはてけん なにことの ふかきおもひに いつみかは そこのたまもと しつみはてけむ | 僧都範玄 | 九 | 哀傷 |

| 597 | おもひきやけふうちならすかねのおとにつたへしふえのねをそへんとは おもひきや けふうちならす かねのおとに つたへしふえの ねをそへむとは | 法印成清 | 九 | 哀傷 |

| 598 | さきたたむことをうしとそおもひしにおくれても又かなしかりけり さきたたむ ことをうしとそ おもひしに おくれてもまた かなしかりけり | 静縁法師 | 九 | 哀傷 |

| 599 | まつらむとおもははいかにいそかましあとをみにたにまとふ心を まつらむと おもははいかに いそかまし あとをみにたに まとふこころを | 藤原親盛 | 九 | 哀傷 |

| 600 | 山のはにたなひく雲やゆくへなくなりし煙のかたみなるらん やまのはに たなひくくもや ゆくへなく なりしけふりの かたみなるらむ | 覚蓮法師(俗名隆行) | 九 | 哀傷 |

| 601 | 年をへてむかしをしのふ心のみうきにつけてもふかくさのさと としをへて むかしをしのふ こころのみ うきにつけても ふかくさのさと | 法眼長真 | 九 | 哀傷 |

| 602 | たらちめやとまりて我ををしまましかはるにかはる命なりせは たらちめや とまりてわれを をしままし かはるにかはる いのちなりせは | 顕昭法師 | 九 | 哀傷 |

| 603 | もろともになかめなかめて秋の月ひとりにならむことそかなしき もろともに なかめなかめて あきのつき ひとりにならむ ことそかなしき | 西行法師 | 九 | 哀傷 |

| 604 | みたれすとをはりきくこそうれしけれさても別はなくさまねとも みたれすと をはりきくこそ うれしけれ さてもわかれは なくさまねとも | 寂然法師 | 九 | 哀傷 |

| 605 | この世にて又あふましきかなしさにすすめし人そ心みたれし このよにて またあふましき かなしさに すすめしひとそ こころみたれし | 西行法師 | 九 | 哀傷 |

| 606 | いく千代とかきらさりけるくれ竹や君かよはひのたくひなるらん いくちよと かきらさりける くれたけや きみかよはひの たくひなるらむ | 院御製 | 十 | 賀 |

| 607 | うゑてみる籬の竹のふしことにこもれる千代は君そかそへん うゑてみる まかきのたけの ふしことに こもれるちよは きみそかそへむ | 後三条内大臣 | 十 | 賀 |

| 608 | わか友と君かみかきのくれ竹は千代にいく世のかけをそふらん わかともと きみかみかきの くれたけは ちよにいくよの かけをそふらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十 | 賀 |

| 609 | 君か代はあまのかこ山いつる日のてらむかきりはつきしとそ思ふ きみかよは あまのかこやま いつるひの てらむかきりは つきしとそおもふ | 大宮前太政大臣 | 十 | 賀 |

| 610 | 君かためみたらし川を若水にむすふや千代のはしめなるらん きみかため みたらしかはを わかみつに むすふやちよの はしめなるらむ | 源俊頼朝臣 | 十 | 賀 |

| 611 | 千とせまてをりてみるへきさくら花こすゑはるかにさきそめにけり ちとせまて をりてみるへき さくらはな こすゑはるかに さきそめにけり | 堀河院御製 | 十 | 賀 |

| 612 | ほりうゑしわかきのむめにさく花は年もかきらぬにほひなりけり ほりうゑし わかきのうめに さくはなは としもかきらぬ にほひなりけり | 大納言忠教 | 十 | 賀 |

| 613 | 千とせすむ池のみきはのやへさくらかけさヘそこにかさねてそみる ちとせすむ いけのみきはの やへさくら かけさへそこに かさねてそみる | 権中納言俊忠 | 十 | 賀 |

| 614 | 神代よりひさしかれとやうこきなきいはねに松のたねをまきけん かみよより ひさしかれとや うこきなき いはねにまつの たねをまきけむ | 源俊頼朝臣 | 十 | 賀 |

| 615 | おちたきつやそうち川のはやきせにいはこす浪は千代の数かも おちたきつ やそうちかはの はやきせに いはこすなみは ちよのかすかも | 源俊頼朝臣 | 十 | 賀 |

| 616 | ちはやふるいつきの宮のありす川松とともにそかけはすむへき ちはやふる いつきのみやの ありすかは まつとともにそ かけはすむへき | 京極前太政大臣 | 十 | 賀 |

| 617 | 行すゑをまつそひさしき君かへん千よのはしめの子日とおもへは ゆくすゑを まつそひさしき きみかへむ ちよのはしめの ねのひとおもへは | 二条太皇大后宮肥後 | 十 | 賀 |

| 618 | おく山のやつをのつはき君か代にいくたひかけをかへんとすらん おくやまの やつをのつはき きみかよに いくたひかけを かへむとすらむ | 藤原基俊 | 十 | 賀 |

| 619 | 君か代をなか月にしもしら菊のさくや千とせのしるしなるらん きみかよを なかつきにしも しらきくの さくやちとせの しるしなるらむ | 法性寺入道前太政大臣 | 十 | 賀 |

| 620 | やへきくのにほふにしるし君か代は千とせの秋をかさぬへしとは やへきくの にほひにしるし きみかよは ちとせのあきを かさぬへしとは | 花薗左大臣 | 十 | 賀 |

| 621 | ちはやふる神代のことも人ならは問はましものをしらきくのはな ちはやふる かみよのことも ひとならは とはましものを しらきくのはな | 八条前太政大臣 | 十 | 賀 |

| 622 | ふく風も木木のえたをはならさねと山はやちよのこゑそきこゆる ふくかせも ききのえたをは ならさねと やまはやちよの こゑそきこゆる | 崇徳院御製 | 十 | 賀 |

| 623 | 千代ふへきはしめの春としりかほにけしきことなる花さくらかな ちよふへき はしめのはると しりかほに けしきことなる はなさくらかな | 左大臣 | 十 | 賀 |

| 624 | しら雲にはねうちつけてとふたつのはるかに千代のおもほゆるかな しらくもに はねうちつけて とふたつの はるかにちよの おもほゆるかな | 二条院御製 | 十 | 賀 |

| 625 | うこきなくなほ万代そたのむへきはこやの山のみねの松かけ うこきなく なほよろつよそ たのむへき はこやのやまの みねのまつかけ | 式子内親王 | 十 | 賀 |

| 626 | ももちたひうらしまの子はかへるともはこやの山はときはなるへし ももちたひ うらしまのこは かへるとも はこやのやまは ときはなるへし | 皇太后宮大夫俊成 | 十 | 賀 |

| 627 | いく千代とかきらぬたつのこゑすなり雲井のちかきやとのしるしに いくちよと かきらぬたつの こゑすなり くもゐのちかき やとのしるしに | 大炊御門右大臣 | 十 | 賀 |

| 628 | 千とせふるをのへの小松うつしうゑて万代まてのともとこそみめ ちとせふる をのへのこまつ うつしうゑて よろつよまての ともとこそみめ | 入道前関白太政大臣 | 十 | 賀 |

| 629 | 万代もすむへきやとにうゑつれは松こそ君かかけをたのまめ よろつよも すむへきやとに うゑつれは まつこそきみか かけをたのまめ | 源通能朝臣 | 十 | 賀 |

| 630 | ふえのねの万代まてときこえしを山もこたふる心ちせしかな ふえのねの よろつよまてと きこえしを やまもこたふる ここちせしかな | 右おほいまうちきみ | 十 | 賀 |

| 631 | むれてゐるたつのけしきにしるきかな千とせすむへきやとの池水 むれてゐる たつのけしきに しるきかな ちとせすむへき やとのいけみつ | 修埋大夫顕季 | 十 | 賀 |

| 632 | みつかきのかつらをうつすやとなれは月みむことそひさしかるへき みつかきの かつらをうつす やとなれは つきみむことそ ひさしかるへき | 賀茂成助 | 十 | 賀 |

| 633 | 君か代にくらへていはは松山のまつのはかすはすくなかりけり きみかよに くらへていはは まつやまの まつのはかすは すくなかりけり | 藤原孝善 | 十 | 賀 |

| 634 | 千代とのみおなしことをそしらふなるなかたの山のみねの松かせ ちよとのみ おなしことをそ しらふなる なかたのやまの みねのまつかせ | 善滋為政 | 十 | 賀 |

| 635 | ちはやふる神田のさとのいねなれは月日とともにひさしかるへし ちはやふる かみたのさとの いねなれは つきひとともに ひさしかるへし | 前中納言匡房 | 十 | 賀 |

| 636 | すへらきのすゑさかゆへきしるしにはこたかくそなるわか松のもり すめらきの すゑさかゆへき しるしには こたかくそなる わかまつのもり | 宮内卿永範 | 十 | 賀 |

| 637 | 君か代のかすにはしかしかきりなきちさかのうらのまさこなりとも きみかよの かすにはしかし かきりなき ちさかのうらの まさこなりとも | 参議俊憲 | 十 | 賀 |

| 638 | あめつちのきはめもしらぬ御代なれは雲田のむらのいねをこそつけ あめつちの きはめもしらぬ みよなれは くもたのむらの いねをこそつけ | 刑部卿範兼 | 十 | 賀 |

| 639 | 霜ふれとさかえこそませ君か代にあふさか山のせきの杉もり しもふれと さかえこそませ きみかよに あふさかやまの せきのすきもり | 宮内卿永範 | 十 | 賀 |

| 640 | ときはなるみかみの山のすきむらややほ万代のしるしなるらん ときはなる みかみのやまの すきむらや やほよろつよの しるしなるらむ | 藤原季経朝臣 | 十 | 賀 |

| 641 | なにはえのもにうつもるる玉かしはあらはれてたに人をこひはや なにはえの もにうつもるる たまかしは あらはれてたに ひとをこひはや | 源俊頼朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 642 | またしらぬ人をはしめてこふるかなおもふ心よみちしるへせよ またしらぬ ひとをはしめて こふるかな おもぬこころよ みちしるへせよ | 前太后宮肥後 | 十一 | 恋一 |

| 643 | わりなしやおもふ心の色ならはこれそそれともいはましものを わりなしや おもふこころの いろならは これそそれとも いはましものを | 河内 | 十一 | 恋一 |

| 644 | おもふよりいつしかぬるるたもとかな涙そ恋のしるへなりける おもふより いつしかぬるる たもとかな なみたそこひの しるへなりける | 後二条関白家筑前 | 十一 | 恋一 |

| 645 | もくつ火のいそまをわくるいさり船ほのかなりしにおもひそめてき もくつひの いそまをわくる いさりふね ほのかなりしに おもひそめてき | 藤原長能 | 十一 | 恋一 |

| 646 | いかにせんおもひを人にそめなから色に出てしとしのふ心を いかにせむ おもひをひとに そめなから いろにいてしと しのふこころを | 延久三親王(輔仁) | 十一 | 恋一 |

| 647 | ひとめみし人はたれともしら雲のうはのそらなる恋もするかな ひとめみし ひとはたれとも しらくもの うはのそらなる こひもするかな | 徳大寺左大臣 | 十一 | 恋一 |

| 648 | つつめとも涙にそてのあらはれて恋すと人にしられぬるかな つつめとも なみたにそての あらはれて こひすとひとに しられぬるかな | 中院右大臣 | 十一 | 恋一 |

| 649 | つつめともたへぬ思ひになりぬれは問はすかたりのせまほしきかな つつめとも たへぬおもひに なりぬれは とはすかたりの せまほしきかな | 大納言成通 | 十一 | 恋一 |

| 650 | おほかたの恋する人にききなれてよのつねのとや君おもふらん おほかたの こひするひとに ききなれて よのつねのとや きみおもふらむ | 大炊御門右大臣 | 十一 | 恋一 |

| 651 | 思へともいはての山に年をへてくちやはてなん谷の埋木 おもへとも いはてのやまに としをへて くちやはてなむ たにのうもれき | 左京大夫顕輔 | 十一 | 恋一 |

| 652 | たかさこのをのへの松にふくかせのおとにのみやはききわたるへき たかさこの をのへのまつに ふくかせの おとにのみやは ききわたるへき | 左京大夫顕輔 | 十一 | 恋一 |

| 653 | あらいそのいはにくたくる浪なれやつれなき人にかくる心は あらいその いはにくたくる なみなれや つれなきひとに かくるこころは | 待賢門院堀河 | 十一 | 恋一 |

| 654 | いはまゆく山のした水せきわひてもらす心のほとをしらなん いはまゆく やましたみつを せきわひて もらすこころの ほとをしらなむ | 上西門院兵衛 | 十一 | 恋一 |

| 655 | みこもりにいはてふるやのしのふ草しのふとたにもしらせてしかな みこもりに いはてふるやの しのふくさ しのふとたにも しらせてしかな | 藤原基俊 | 十一 | 恋一 |

| 656 | おもふこといはまにまきし松のたね千代とちきらむ今はねさせよ おもふこと いはまにまきし まつのたね ちよとちきらむ いまはねさせよ | 藤原長能 | 十一 | 恋一 |

| 657 | おほつかなうるまの島の人なれやわかことのはをしらぬかほなる おほつかな うるまのしまの ひとなれや わかことのはを しらぬかほなる | 前大納言公任 | 十一 | 恋一 |

| 658 | 人しれす物おもふころの袖みれは雨も涙もわかれさりけり ひとしれす ものおもふころの そてみれは あめもなみたも わかれさりけり | 堀河右大臣 | 十一 | 恋一 |

| 659 | たちしよりはれすも物を思ふかななき名や野への霞なるらん たちしより はれすもものを おもふかな なきなやのへの かすみなるらむ | 源俊頼朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 660 | なけきあまりしらせそめつることのはも思ふはかりはいはれさりけり なけきあまり しらせそめつる ことのはも おもふはかりは いはれさりけり | 源明賢朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 661 | 人しれぬこのはのしたのむもれ水おもふ心をかきなかさはや ひとしれぬ このはのしたの うもれみつ おもふこころを かきなかさはや | 右のおほいまうちきみ | 十一 | 恋一 |

| 662 | 恋しともいはぬにぬるるたもとかな心をしるは涙なりけり こひしとも いはぬにぬるる たもとかな こころをしるは なみたなりけり | 久我内大臣 | 十一 | 恋一 |

| 663 | おもへともいはてしのふのすり衣こころのうちにみたれぬるかな おもへとも いはてしのふの すりころも こころのうちに みたれぬるかな | 前右京権大夫頼政 | 十一 | 恋一 |

| 664 | みちのくのしのふもちすりしのひつつ色には出てしみたれもそする みちのくの しのふもちすり しのひつつ いろにはいてし みたれもそする | 寂然法師 | 十一 | 恋一 |

| 665 | なにはめのすくもたく火のしたこかれうへはつれなきわかみなりけり なにはめの すくもたくひの したこかれ うへはつれなき わかみなりけり | 藤原清輔朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 666 | こひしなは世のはかなきにいひおきてなきあとまても人にしられし こひしなは よのはかなきに いひおきて なきあとまても ひとにしられし | 刑部卿頼輔 | 十一 | 恋一 |

| 667 | 人しれぬ涙の川のみなかみやいはての山の谷のした水 ひとしれぬ なみたのかはの みなかみや いはてのやまの たにのしたみつ | 顕昭法師 | 十一 | 恋一 |

| 668 | いかにせむみかきかはらにつむせりのねにのみなけとしる人のなき いかにせむ みかきかはらに つむせりの ねにのみなけと しるひとのなき | 読人知らず | 十一 | 恋一 |

| 669 | つれもなき人の心やあふさかのせきちへたつるかすみなるらん つれもなき ひとのこころや あふさかの せきちへたつる かすみなるらむ | 賀茂重保 | 十一 | 恋一 |

| 670 | 涙川うきねのとりとなりぬれと人にはえこそみなれさりけれ なみたかは うきねのとりと なりぬれと ひとにはえこそ みなれさりけれ | 藤原清輔朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 671 | わか恋はをはな吹きこす秋かせのおとにはたてしみにはしむとも わかこひは をはなふきこす あきかせの おとにはたてし みにはしむとも | 源通能朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 672 | 世をいとふはしとおもひしかよひちにあやなく人を恋ひわたるかな よをいとふ はしとおもひし かよひちに あやなくひとを こひわたるかな | 仁昭法師 | 十一 | 恋一 |

| 673 | たよりあらはあまのつり舟ことつてむ人をみるめにもとめわひぬる たよりあらは あまのつりふね ことつてむ ひとをみるめに もとめわひぬる | 花薗左大臣 | 十一 | 恋一 |

| 674 | またもなくたたひとすちに君思ふ恋ちにまとふ我やなになる またもなく たたひとすちに きみおもふ こひちにまとふ われやなになる | 大宮前太政大臣 | 十一 | 恋一 |

| 675 | 君こふるみはおほそらにあらねとも月日をおほくすくしつるかな きみこふる みはおほそらに あらねとも つきひをおほく すくしつるかな | 前中納言伊房 | 十一 | 恋一 |

| 676 | ことのねにかよひそめぬる心かな松ふく風にあらぬ身なれと ことのねに かよひそめぬる こころかな まつふくかせに あらぬみなれと | 二条院御製 | 十一 | 恋一 |

| 677 | はかなしや枕さためぬうたたねにほのかにまよふ夢のかよひち はかなしや まくらさためぬ うたたねに ほのかにまよふ ゆめのかよひち | 式子内親王 | 十一 | 恋一 |

| 678 | さきにたつ涙とならは人しれす恋ちにまとふ道しるへせよ さきにたつ なみたとならは ひとしれす こひちにまとふ みちしるへせよ | 右大臣 | 十一 | 恋一 |

| 679 | なからへはつらき心もかはるやとさためなき世をたのむはかりそ なからへは つらきこころも かはるやと さためなきよを たのむはかりそ | 刑部卿頼輔 | 十一 | 恋一 |

| 680 | もらさはやしのひはつへき涙かは袖のしからみかくとはかりも もらさはや しのひはつへき なみたかは そてのしからみ かくとはかりは | 源有房 | 十一 | 恋一 |

| 681 | 恋しさをうきみなりとてつつみしはいつまてありし心なるらん こひしさを うきみなりとて つつみしは いつまてありし こころなるらむ | 源師光 | 十一 | 恋一 |

| 682 | たのめとやいなとやいかにいな舟のしはしとまちしほともへにけり たのめとや いなとやいかに いなふねの しはしとまちし ほともへにけり | 藤原惟規 | 十一 | 恋一 |

| 683 | かくはかり色に出てしとしのへともみゆらむものをたへぬけしきは かくはかり いろにいてしと しのへとも みゆらむものを たへぬけしきは | 賢智法師 | 十一 | 恋一 |

| 684 | 人しれすおもふこころはふかみくさ花さきてこそ色にいてけれ ひとしれす おもふこころは ふかみくさ はなさきてこそ いろにいてけれ | 賀茂重保 | 十一 | 恋一 |

| 685 | ひをへつつしけさはまさるおもひ草あふことのはのなとなかるらん ひをへつつ しけさはまさる おもひくさ あふことのはの なとなかるらむ | 津守国光 | 十一 | 恋一 |

| 686 | おつれとものきにしられぬ玉水は恋のなかめのしつくなりけり おつれとも のきにしられぬ たまみつは こひのなかめの しつくなりけり | 大中臣清文 | 十一 | 恋一 |

| 687 | 人しれすおもひそめてし心こそいまは涙の色となりけれ ひとしれす おもひそめてし こころこそ いまはなみたの いろとなりけれ | 源季貞 | 十一 | 恋一 |

| 688 | 色見えぬ心のほとをしらするはたもとをそむる涙なりけり いろみえぬ こころのほとを しらするは たもとをそむる なみたなりけり | 祐盛法師 | 十一 | 恋一 |

| 689 | わかとこはしのふのおくのますけはら露かかりてもしる人のなき わかとこは しのふのおくの ますけはら つゆかかりても しるひとのなき | 大中臣定雅 | 十一 | 恋一 |

| 690 | 君こふる涙しくれとふりぬれはしのふの山も色つきにけり きみこふる なみたしくれと ふりぬれは しのふのやまも いろつきにけり | 祝部宿禰成仲 | 十一 | 恋一 |

| 691 | いかにせむしのふの山のしたもみちしくるるままに色のまさるを いかにせむ しのふのやまの したもみち しくるるままに いろのまさるを | 二条院前皇后宮常陸 | 十一 | 恋一 |

| 692 | いつしかと袖にしくれのそそくかなおもひは冬のはしめならねと いつしかと そてにしくれの そそくかな おもひはふゆの はしめならねと | 賀茂重延 | 十一 | 恋一 |

| 693 | あさましやおさふる袖のしたくくる涙のすゑを人やみつらん あさましや おさふるそての したくくる なみたのすゑを ひとやみつらむ | 前右京権大夫頼政 | 十一 | 恋一 |

| 694 | しのひねのたもとは色にいてにけり心にもにぬわか涙かな しのひねの たもとはいろに いてにけり こころにもにぬ わかなみたかな | 皇嘉門院別当 | 十一 | 恋一 |

| 695 | おなしくはかさねてしほれぬれ衣さてもほすへきなき名ならしを おなしくは かさねてしほれ ぬれころも さてもほすへき なきなならしを | 左兵衛督隆房 | 十一 | 恋一 |

| 696 | なかれてもすすきやするとぬれ衣人はきすともみにはならさし なかれても すすきやすると ぬれころも ひとはきすとも みにはならさし | 読人知らず | 十一 | 恋一 |

| 697 | 人めをはつつむとおもふにせきかねて袖にあまるは涙なりけり ひとめをは つつむとおもふに せきかねて そてにあまるは なみたなりけり | 権大納言宗家 | 十一 | 恋一 |

| 698 | つれなさにいはてたえなんと思ふこそあひみぬさきの別なりけれ つれなさに いはてたえなむと おもふこそ あひみぬさきの わかれなりけれ | 右京大夫季能 | 十一 | 恋一 |

| 699 | よそ人にとはれぬるかな君にこそみせはやと思ふ袖のしつくを よそひとに とはれぬるかな きみにこそ みせはやとおもふ そてのしつくを | 法眼実快 | 十一 | 恋一 |

| 700 | つれなくそ夢にもみゆるさよ衣うらみんとては返しやはせし つれなくそ ゆめにもみゆる さよころも うらみむとては かへしやはせし | 藤原伊綱 | 十一 | 恋一 |

| 701 | おもひいつるそのなくさめもありなましあひみて後のつらさなりせは おもひいつる そのなくさめも ありなまし あひみてのちの つらさなりせは | 藤原季経朝臣 | 十一 | 恋一 |

| 702 | ともしするは山かすそのした露やいるより袖はかくしをるらん ともしする はやまかすその したつゆや いるよりそては かくしをるらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十一 | 恋一 |

| 703 | いかにせんむろのや島にやともかな恋のけふりをそらにまかへん いかにせむ むろのやしまに やともかな こひのけふりを そらにまかへむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十一 | 恋一 |

| 704 | おもひあまり人にとははやみなせ川むすはぬ水に袖はぬるやと おもひあまり ひとにとははや みなせかは むすはぬみつに そてはぬるやと | 大納言公実 | 十二 | 恋二 |

| 705 | はかなくも人に心をつくすかなみのためにこそ思ひそめしか はかなくも ひとにこころを つくすかな みのためにこそ おもひそめしか | 花薗左大臣 | 十二 | 恋二 |

| 706 | 恋ひそめし人はかくこそつれなけれわか涙しも色かはるらん こひそめし ひとはかくこそ つれなけれ わかなみたしも いろかはるらむ | 二条太皇太后宮大弐 | 十二 | 恋二 |

| 707 | かかりける涙と人もみるはかりしはらし袖よくちはてねたた かかりける なみたとひとも みるはかり しほらしそてよ くちはてねたた | 前中納言雅兼 | 十二 | 恋二 |

| 708 | うかりける人をはつせの山おろしよはけしかれとはいのらぬものを うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はけしかれとは いのらぬものを | 源俊頼朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 709 | うれしくはのちの心を神もきけひくしめなはのたえしとそおもふ うれしくは のちのこころを かみもきけ ひくしめなはの たえしとそおもふ | 修埋大夫顕季 | 十二 | 恋二 |

| 710 | むすひおくふしみのさとの草枕とけてやみぬるたひにも有るかな むすひおく ふしみのさとの くさまくら とけてやみぬる たひにもあるかな | 藤原顕仲朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 711 | こひこひてかひもなきさにおきつ浪よせてはやかて立ちかへれとや こひこひて かひもなきさに おきつなみ よせてはやかて たちかへれとや | 権中納言俊忠 | 十二 | 恋二 |

| 712 | いかてわれつれなき人に身をかへて恋しきほとを思ひしらせん いかてわれ つれなきひとに みをかへて こひしきほとを おもひしらせむ | 徳大寺左大臣 | 十二 | 恋二 |

| 713 | 玉もかるのしまの浦のあまたにもいとかく袖はぬるるものかは たまもかる のしまのうらの あまたにも いとかくそては ぬるるものかは | 源雅光 | 十二 | 恋二 |

| 714 | あふことをその年月とちきらねは命や恋のかきりなるらん あふことを そのとしつきと ちきらねは いのちやこひの かきりなるらむ | 藤原重基 | 十二 | 恋二 |

| 715 | 恋ひわたる涙の川にみをなけんこの世ならてもあふせありやと こひわたる なみたのかはに みをなけむ このよならても あふせありやと | 藤原宗兼朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 716 | みちのくのとつなのはしにくるつなのたえすも人にいひわたるかな みちのくの とつなのはしに くるつなの たえすもひとに いひわたるかな | 前参議親隆 | 十二 | 恋二 |

| 717 | こひわたるけふの涙にくらふれはきのふの袖はぬれしものかは こひわたる けふのなみたに くらふれは きのふのそては ぬれしものかは | 院御製 | 十二 | 恋二 |

| 718 | あさまたき露をさなからささめかるしつか袖たにかくはぬれしを あさまたき つゆをさなから ささめかる しつかそてたに かくはぬれしを | 右おほいまうちきみ | 十二 | 恋二 |

| 719 | しほたるるいせをのあまやわれならんさらはみるめをかるよしもかな しほたるる いせをのあまや われならむ さらはみるめを かるよしもかな | 権大納言実国 | 十二 | 恋二 |

| 720 | よしさらはあふとみつるになくさまんさむるうつつも夢ならぬかは よしさらは あふとみつるに なくさまむ さむるうつつも ゆめならぬかは | 権大納言実家 | 十二 | 恋二 |

| 721 | いかはかりおもふとしりてつらからんあはれ涙の色をみせはや いかはかり おもふとしりて つらからむ あはれなみたの いろをみせはや | 右衛門督頼実 | 十二 | 恋二 |

| 722 | 恋ひしなん命を誰にゆつりおきてつれなき人のはてをみせまし こひしなむ いのちをたれに ゆつりおきて つれなきひとの はてをみせまし | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |

| 723 | せきかぬる涙の川のはやきせはあふよりほかのしからみそなき せきかぬる なみたのかはの はやきせは あふよりほかの しからみそなき | 前右京権大夫頼政 | 十二 | 恋二 |

| 724 | わか恋はとしふるかひもなかりけりうらやましきはうちのはし守 わかこひは としふるかひも なかりけり うらやましきは うちのはしもり | 藤原顕方 | 十二 | 恋二 |

| 725 | なれてのちしなん別のかなしきに命にかへぬあふこともかな なれてのち しなむわかれの かなしきに いのちにかへぬ あふこともかな | 道因法師 | 十二 | 恋二 |

| 726 | にしききの千つかにかきりなかりせは猶こりすまにたてましものを にしききの ちつかにかきり なかりせは なほこりすまに たてましものを | 賀茂重保 | 十二 | 恋二 |

| 727 | いかはかり恋ちはとほき物なれはとしはゆけともあふよなからん いかはかり こひちはとほき ものなれは としはゆけとも あふよなからむ | 前参議教長 | 十二 | 恋二 |

| 728 | なれてのちつらからましにくらふれはなき名はことのかすならぬかな なれてのち つらからましに くらふれは なきなはことの かすならぬかな | 三宮家越後 | 十二 | 恋二 |

| 729 | あひみむとおもひなよりそしら浪のたちけん名たにをしきみきはを あひみむと おもひなよりそ しらなみの たちけむなたに をしきみきはを | 法性寺入道前太政大臣家参川 | 十二 | 恋二 |

| 730 | 恋ひしなんみはをしからすあふことにかへんほとまてと思ふはかりそ こひしなむ みはをしからす あふことに かへむほとまてと おもふはかりそ | 道因法師 | 十二 | 恋二 |

| 731 | いまはさはあひみむまてはかたくとも命とならむことのはもかな いまはさは あひみむまては かたくとも いのちとならむ ことのはもかな | 左京大夫顕輔 | 十二 | 恋二 |

| 732 | 一かたになひくもしほの煙かなつれなき人のかからましかは ひとかたに なひくもしほの けふりかな つれなきひとの かからましかは | 平忠盛朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 733 | 恋ひわひぬちぬのますらをならなくにいくたの川にみをやなけまし こひわひぬ ちぬのますらを ならなくに いくたのかはに みをやなけまし | 藤原道経 | 十二 | 恋二 |

| 734 | 命をはあふにかへんとおもひしを恋ひしぬとたにしらせてしかな いのちをは あふにかへむと おもひしを こひしぬとたに しらせてしかな | 寂超法師 | 十二 | 恋二 |

| 735 | こひしとも又つらしともおもひやる心いつれかさきにたつらん こひしとも またつらしとも おもひやる こころいつれか さきにたつらむ | 源師光 | 十二 | 恋二 |

| 736 | あふならぬ恋なくさめのあらはこそつれなしとてもおもひたえなめ あふならぬ こひなくさめの あらはこそ つれなしとても おもひたえなめ | 道因法師 | 十二 | 恋二 |

| 737 | つれなさにいまは思ひもたえなましこの世ひとつの契なりせは つれなさに いまはおもひも たえなまし このよひとつの ちきりなりせは | 顕昭法師 | 十二 | 恋二 |

| 738 | うたたねの夢にあひみて後よりは人もたのめぬくれそまたるる うたたねの ゆめにあひみて のちよりは ひともたのめぬ くれそまたるる | 源慶法師 | 十二 | 恋二 |

| 739 | あはれとも枕はかりやおもふらむ涙たえせぬよはのけしきを あはれとも まくらはかりや おもふらむ なみたたえせぬ よはのけしきを | 朝恵法師 | 十二 | 恋二 |

| 740 | 衣手におつる涙の色なくは露とも人にいはましものを ころもてに おつるなみたの いろなくは つゆともひとに いはましものを | 二条院内侍参川 | 十二 | 恋二 |

| 741 | おもふことしのふにいととそふ物はかすならぬみのなけきなりけり おもふこと しのふにいとと そふものは かすならぬみの なけきなりけり | 殷富門院大輔 | 十二 | 恋二 |

| 742 | 行きかへる心に人のなるれはやあひみぬさきに恋しかるらん ゆきかへる こころにひとの なるれはや あひみぬさきに こひしかるらむ | 摂政前右大臣 | 十二 | 恋二 |

| 743 | あふことをさりともとのみおもふかなふしみのさとの名をたのみつつ あふことを さりともとのみ おもふかな ふしみのさとの なをたのみつつ | 左衛門督家通 | 十二 | 恋二 |

| 744 | なとやかくさもくれかたきおほそらそわかまつことはありとしらすや なとやかく さもくれかたき おほそらそ わかまつことは ありとしらすや | 二条院御製 | 十二 | 恋二 |

| 745 | 袖の色は人のとふまてなりもせよふかきおもひを君したのまは そてのいろは ひとのとふまて なりもせよ ふかきおもひを きみしたのまは | 式子内親王 | 十二 | 恋二 |

| 746 | 秋はをし契はまたるとにかくに心にかかるくれのそらかな あきはをし ちきりはまたる とにかくに こころにかかる くれのそらかな | 左近中将良経 | 十二 | 恋二 |

| 747 | 恋をのみしくるる空のうき雲はくもりもあへす袖ぬらしけり こひをのみ しくるるそらの うきくもは くもりもあへす そてぬらしけり | 藤原成家朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 748 | いそかくれかきはやれとももしほ草たちくる浪にあらはれやせん いそかくれ かきはやれとも もしほくさ たちくるなみに あらはれやせむ | 藤原家実 | 十二 | 恋二 |

| 749 | くれにともちきりてたれかかへるらんおもひたえたる曙の空 くれにとも ちきりてたれか かへるらむ おもひたえたる あけほののそら | 藤原家隆 | 十二 | 恋二 |

| 750 | 契りおくそのことのはにみをかへてのちの世にたにあひみてしかな ちきりおく そのことのはに みをかへて のちのよにたに あひみてしかな | 読人知らず | 十二 | 恋二 |

| 751 | 誰ゆゑかあくかれにけん雲まよりみし月かけはひとりならしを たれゆゑか あくかれにけむ くもまより みしつきかけは ひとりならしを | 殷富門院尾張 | 十二 | 恋二 |

| 752 | こえやらて恋ちにまよふあふ坂や世を出てはてぬせきとなるらん こえやらて こひちにまよふ あふさかや よをいてはてぬ せきとなるらむ | 藤原家基 | 十二 | 恋二 |

| 753 | たまくらのうへにみたるるあさねかみしたにとけすと人はしらしな たまくらの うへにみたるる あさねかみ したにとけすと ひとはしらしな | 西住法師 | 十二 | 恋二 |

| 754 | わか袖のしほのみちひるうらならは涙のよらぬをりもあらまし わかそての しほのみちひる うらならは なみたのよらぬ をりもあらまし | 前右京権大夫頼政 | 十二 | 恋二 |

| 755 | しほたるる袖のひるまはありやともあはてのうらのあまにとははや しほたるる そてのひるまは ありやとも あはてのうらの あまにとははや | 法印静賢 | 十二 | 恋二 |

| 756 | おもひきや夢を此世のちきりにてさむる別をなけくへしとは おもひきや ゆめをこのよの ちきりにて さむるわかれを なけくへしとは | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |

| 757 | われゆゑの涙とこれをよそにみはあはれなるへき袖のうへかな われゆゑの なみたとこれを よそにみは あはれなるへき そてのうへかな | 藤原隆信朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 758 | あふことのかくかたけれはつれもなき人の心やいは木なるらん あふことの かくかたけれは つれもなき ひとのこころや いはきなるらむ | 賀茂政平 | 十二 | 恋二 |

| 759 | 恋ひしなん涙のはてやわたり川ふかきなかれとならんとすらん こひしなむ なみたのはてや わたりかは ふかきなかれと ならむとすらむ | 源光行 | 十二 | 恋二 |

| 760 | わか袖はしほひにみえぬおきの石の人こそしらねかわくまそなき わかそては しほひにみえぬ おきのいしの ひとこそしらね かわくまそなき | 二条院讃岐 | 十二 | 恋二 |

| 761 | かかりけるなけきはなにのむくいそとしる人あらはとはましものを かかりける なけきはなにの むくひそと しるひとあらは とはましものを | 民部卿成範 | 十二 | 恋二 |

| 762 | 恋ひしなんことそはかなきわたり河あふせありとはきかぬものゆゑ こひしなむ ことそはかなき わたりかは あふせありとは きかぬものゆゑ | 大宰大弐重家 | 十二 | 恋二 |

| 763 | いもかあたりなかるる川のせによらはあわとなりてもきえんとそ思ふ いもかあたり なかるるかはの せによらは あわとなりても きえむとそおもふ | 刑部卿範兼 | 十二 | 恋二 |

| 764 | (ツネフ) はかなしな心つくしに年をへていつともしらぬあふの松原 | 権中納言経房 | 十二 | 恋二 |

| 765 | おもひねの夢たにみえてあけぬれはあはても鳥のねこそつらけれ おもひねの ゆめたにみえて あけぬれは あはてもとりの ねこそつらけれ | 寂蓮法師 | 十二 | 恋二 |

| 766 | よもすから物思ふころはあけやらぬねやのひまさへつれなかりけり よもすから ものおもふころは あけやらぬ ねやのひまさへ つれなかりけり | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |

| 767 | いたつらにしをるる袖をあさ露にかへるたもととおもはましかは いたつらに しをるるそてを あさつゆに かへるたもとと おもはましかは | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |

| 768 | 恋ゆゑはさもあらぬ人そうらめしきわれよそならはとはましものを こひゆゑは さもあらぬひとそ うらめしき われよそならは とはましものを | 菅原是忠 | 十二 | 恋二 |

| 769 | おもひせく心のうちのしからみもたへすなりゆく涙川かな おもひせく こころのうちの しからみも たへすなりゆく なみたかはかな | 藤原親盛 | 十二 | 恋二 |

| 770 | おのつからつらき心もかはるやとまちみむほとの命ともかな おのつから つらきこころも かはるやと まちみむほとの いのちともかな | 静縁法師 | 十二 | 恋二 |

| 771 | わすらるるうき名はさても立ちにけり心のうちはおもひわけとも わすらるる うきなはさても たちにけり こころのうちは おもひわけとも | 大江維順女 | 十二 | 恋二 |

| 772 | よとともにつれなき人を恋くさの露こほれます秋のゆふかせ よとともに つれなきひとを こひくさの つゆこほれます あきのゆふかせ | 藤原顕家朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 773 | 恋しさをいかかはすへきおもへともみはかすならす人はつれなし こひしさを いかかはすへき おもへとも みはかすならす ひとはつれなし | 源師光 | 十二 | 恋二 |

| 774 | こひしなは我ゆゑとたにおもひ出てよさこそはつらき心なりとも こひしなは われゆゑとたに おもひいてよ さこそはつらき こころなりとも | 権大納言実国 | 十二 | 恋二 |

| 775 | ひたすらにうらみしもせしさきの世にあふまてこそはちきらさりけめ ひたすらに うらみしもせし さきのよに あふまてこそは ちきらさりけめ | 左衛門督家通 | 十二 | 恋二 |

| 776 | ますかかみ心もうつるものならはさりともいまはあはれとやみん ますかかみ こころもうつる ものならは さりともいまは あはれとやみむ | 藤原公衡朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 777 | いましはしそらたのめにもなくさめておもひたえぬるよひの玉つさ いましはし そらたのめにも なくさめて おもひたえぬる よひのたまつさ | 権中納言通親 | 十二 | 恋二 |

| 778 | そま川のあさからすこそ契りしかなとこのくれをひきたかふらん そまかはの あさからすこそ ちきりしか なとこのくれを ひきたかふらむ | 藤原盛方朝臣 | 十二 | 恋二 |

| 779 | おもひきやしちのはしかきかきつめてもも夜もおなしまろねせんとは おもひきや しちのはしかき かきつめて ももよもおなし まろねせむとは | 皇太后宮大夫俊成 | 十二 | 恋二 |

| 780 | ちきりこしことのたかふそたのもしきつらさもかくやかはるとおもへは ちきりこし ことのたかふそ たのもしき つらさもかくや かはるとおもへは | 藤原実方朝臣 | 十三 | 恋三 |

| 781 | しらしかしおもひも出てぬ心にはかくわすられすわれなけくとも しらしかし おもひもいてぬ こころには かくわすられす われなけくとも | 相模 | 十三 | 恋三 |

| 782 | つれもなくなりぬる人の玉つさをうき思出のかたみともせし つれもなく なりぬるひとの たまつさを うきおもひての かたみともせし | 藤原長能 | 十三 | 恋三 |

| 783 | やはらかにぬる夜もなくて別れぬるよよの手枕いつかわすれん やはらかに ぬるよもなくて わかれぬる よよのたまくら いつかわすれむ | 藤原長能 | 十三 | 恋三 |

| 784 | たなはたにかしつとおもひしあふことをそのよなき名のたちにけるかな たなはたに かしつとおもひし あふことを そのよなきなの たちにけるかな | 小大君 | 十三 | 恋三 |

| 785 | うらめしやむすほほれたる下ひものとけぬやなにの心なるらん うらめしや むすほほれたる したひもの とけぬやなにの こころなるらむ | 宇治前太政大臣 | 十三 | 恋三 |

| 786 | したひもは人のこふるにとくなれはたかつらきにかむすほほるらん したひもは ひとのこふるに とくなれは たかつらきにか むすほほるらむ | 弁乳母 | 十三 | 恋三 |

| 787 | ひとりぬるわれにてしりぬ池水につかはぬをしのおもふ心を ひとりぬる われにてしりぬ いけみつに つかはぬをしの おもふこころを | 太納言公実 | 十三 | 恋三 |

| 788 | 恋をのみしつのをたまきくるしきはあはて年ふる思ひなりけり こひをのみ しつのをたまき くるしきは あはてとしふる おもひなりけり | 中納言師時 | 十三 | 恋三 |

| 789 | あさてほすあつまをとめのかやむしろしきしのひてもすくすころかな あさてほす あつまをとめの かやむしろ しきしのひても すくすころかな | 源俊頼朝臣 | 十三 | 恋三 |

| 790 | よとともに行かたもなき心かな恋はみちなき物にそ有りける よとともに ゆくかたもなき こころかな こひはみちなき ものにそありける | 修理大夫顕季 | 十三 | 恋三 |

| 791 | 旅衣涙のいろのしるけれは露にもえこそかこたさりけり たひころも なみたのいろの しるけれは つゆにもえこそ かこたさりけり | 僧都覚雅 | 十三 | 恋三 |

| 792 | みつしほにすゑはをあらふなかれあしの君をそおもふうきみしつみみ みつしほに すゑはをあらふ なかれあしの きみをそおもふ うきみしつみみ | 大納言公実 | 十三 | 恋三 |

| 793 | わか恋はあまのかるもにみたれつつかわく時なき浪のしたくさ わかこひは あまのかるもに みたれつつ かわくときなき なみのしたくさ | 権中納言俊忠 | 十三 | 恋三 |

| 794 | なほさりにみわの杉とはをしへおきてたつぬる時はあはぬ君かな なほさりに みわのすきとは をしへおきて たつぬるときは あはぬきみかな | 藤原時昌 | 十三 | 恋三 |

| 795 | たのめこし野へのみちしは夏ふかしいつくなるらんもすの草くき たのめこし のへのみちしは なつふかし いつくなるらむ もすのくさくき | 皇太后宮大夫俊成 | 十三 | 恋三 |

| 796 | 冬の日を春よりなかくなす物はこひつつくらす心なりけり ふゆのひを はるよりなかく なすものは こひつつくらす こころなりけり | 法性寺入道前太政大臣 | 十三 | 恋三 |

| 797 | よろつ代をちきりそめつるしるしにはかつかつけふのくれそひさしき よろつよを ちきりそめつる しるしには かつかつけふの くれそひさしき | 院御製 | 十三 | 恋三 |

| 798 | けさとはぬつらさに物はおもひしれわれもさこそはうらみかねしか けさとはぬ つらさにものは おもひしれ われもさこそは うらみかねしか | 院御製 | 十三 | 恋三 |

| 799 | かねてよりおもひしことそふししはのこるはかりなるなけきせんとは かねてより おもひしことそ ふししはの こるはかりなる なけきせむとは | 待賢門院加賀 | 十三 | 恋三 |

| 800 | 恋しさはあふをかきりとききしかとさてしもいととおもひそひけり こひしさは あふをかきりと ききしかと さてしもいとと おもひそひけり | 前参議教長 | 十三 | 恋三 |

| 801 | よそにしてもときし人にいつしかと袖のしつくをとはるへきかな よそにして もときしひとに いつしかと そてのしつくを とはるへきかな | 左京大夫顕輔 | 十三 | 恋三 |

| 802 | なかからむ心もしらすくろかみのみたれてけさは物をこそおもへ なかからむ こころもしらす くろかみの みたれてけさは ものをこそおもへ | 待賢門院堀川 | 十三 | 恋三 |